“知足”果真可以“常樂”嗎?(常盛)

“知足”果真可以“常樂”嗎?

曾在一些朋友的家裡辦公室裡看到“知足常樂”的橫幅,聊天中或多或少會談及它。有的會介紹這幅字是何人所書,名氣如何,書法的風格,價值幾何等等;有的會深入談到他對這四個字的理解,也會鄭重或感慨萬千地宣稱其為生活準則或價值觀等等。

這個成語經常被引用,而理解卻千差萬別。眾多認知中,有深有淺,有偏有全,有甚者完全曲解這個成語的原意內涵。每每想到人們把一句曲解的名句奉若圭臬而依止,心中不免唏噓。

“知足常樂”出自老子的《道德經》:“罪莫大於可欲,咎莫大於欲得,禍莫大於不知足。故知足之足,恒足矣。” 後逐步被引申為一個成語而廣泛採用。老子是借治國用兵之道闡述應止欲知足,免生罪、咎、禍而恒足。現在大多被理解為知道滿足就會永久快樂。

《道德經》的哲學思想影響世界兩千多年,至今不衰。千人讀,會有千種解讀和受用。筆者自知沒有足夠的學識來評價經典,只想就時下許多人拿自己所理解的“知足常樂”作為至高準則,注解安於現狀、消極處世的態度,發表一下個人的淺見。

曾聽到過一個“漁夫和商人”的故事。說,一個商人忙裡偷閒到海邊度假,看到一個漁夫悠閒地躺在沙灘上曬太陽。倆人搭話,商人問漁夫:“今天天氣這麼好,無風無浪,你怎麼不出海打魚呢?”漁夫說:“我昨天出海了,賣魚的錢夠我這兩天的飯錢了,幹嘛今天要再去辛苦呢!”商人思索了片刻,對漁夫說:“你幹嘛不趁今天的好天氣出海多打點魚呢?多賣點錢可以換個大一點的網,可以打更多的魚,賣更多的錢,然後換條大漁船,雇人幫你打魚,打更多的魚,賣更多的錢,將來組建個船隊,自己不出海,讓別人替你打魚賺錢。那時你會有很多錢,就可以躺在沙灘上曬太陽了。”漁夫楞了楞,然後慢條斯理地說:“我現在不就在曬太陽嗎?”商人呆住了,無言以對。

一些人認為漁夫是對的,拿來消解因事業、生活的壓力產生的苦悶,心生退意,乃至消極面對一切,慨歎自己所忙所累為何來哉。如果自我勸誡不為無限物欲束縛的話,這故事是有著積極意義的。可如果把知足當成安於現狀,不思進取,怠惰處世的理由的話,未免太過消極了。

錯誤地理解知足常樂,置之於自己的三觀,是很多人心態消極卻又心安理得的重要原因。大道理作裝點,可服己服人。其實,那就是用自己理解的哲言作藉口,來掩蓋自己內心的怯懦、惰怠,以及對現實的恐懼。只是為了迎合自己的心理的需求,注解所思所行,自圓其說,自欺欺人罷了!正如漁夫,只知道昨天的收穫可以吃兩三天,不知道下次可能一無所獲,後天可能狂風暴雨,那時要餓肚子的。沉溺於眼前的快樂,得過且過,盲目樂觀,豈不知此樂轉瞬即逝,不可長久。商人則另走極端,對錢財無休止的追求,只會令貪欲無限增長,有可能永遠都沒有機會安心閒適地躺在沙灘上曬太陽。

老子的本意不是消極的,是告訴我們應該“知足而足之”。即是為人行事的“度”,應該做什麼,不該做什麼;應該做的要做足,不該做的要止步。應知道什麼是足,知道自己的不足,知道如何實現它並付諸實踐,才是真“知足”。真“知足”,生真“樂”。

“知足常樂”含藏深意,值得深思。

“知”,是認知,所知。虔心向先賢聖哲學習是去認知。學習、分析、理解、參悟、斷定所獲,變成自己的,是所認知。然學海無涯,當以謙卑之心孜孜以求,精進積累,才可得圓滿的“知”。切莫讓所知成障礙,斷了“終知”之路。

“足”,一是足夠、終極、究竟;二是滿足,以所知所獲之“足”生意滿,生欣喜。身在山腳下,即便輾轉來回,看遍溪石草木,也不能說自己已看盡風光;只有淩絕頂而覽眾山小之時,另見山外之山,溪外大河之際,才可以說盡覽美景;另外,必須知道,我所見始終有限,而景色無盡,此時方可稱“足”。那麼,人生究竟的境界是什麼呢?是無我、涅槃、無礙境!是融于世事而超於世事的解脫。像蓮花,生於淤泥長於淤泥卻不為淤泥污染;是經過了“看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山還是山,看水還是水”的超然境界。依然生活于世間,依然要衣食住行柴米油鹽,但無論順逆,無一不坦然應對,不生貪妄計執。如青山不動,任風雲來去。

“常”,恒久。有人說是經常,不能苟同。經常只能說是次數多,而不是持續、長久。十年算“常”嗎?不算;一生算“常”嗎?眾多人認為持續一生就是“常”。他們認為,人死如燈滅,一死百了,一生就是“常”。這是不識輪回真相的結果。輪回未現顯,自己未親證,便以所知度未知,將自己的未知當成不存在,斷然否定,又不信聖言,所以只看這一生,不知道脫離輪回之外的常境。是“知”上的問題,也是不識真正的“足境”所致。然而,不生不滅,才是真的“常”。

“樂”,快樂。快樂是個人的覺受。是欲望得以滿足後的內心喜樂。世間的快樂短暫而難以捉摸,往往伴之以滿足後的失落與渴求再次的煎熬。豈不知更有那無煩惱,無痛苦,持續長久的“大樂境”?即便初禪之喜樂覺受也不是世間所有快樂可比的。

把知足常樂當成不為貪欲所牽制,滿足所得而快樂,不落於消極怠惰,已經是有益身心的知見了。如能知道、接受真正的“足”境,以“足”境為目的地,並踐行追求,不於逆境而退初心,不于小進步而駐足,堅定前行,終將獲得那身於“足”境中的恒久無憂的快樂。

這,是真正的知足常樂。

文/常盛

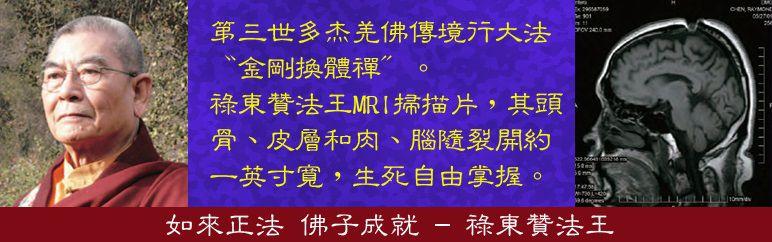

本站註:佛弟子修學如來正法的知見與受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

- 網站文章總數:6970

- 網站圖片總數:17205

- 網站影視總數:1555

- 網站檔案總數:1067

- 今日瀏覽人次:1692

- 總瀏覽人次:2261022

- 今日瀏覽文章數:1319

- 總瀏覽文章數:1699359

- 今日瀏覽影視數:87

- 總瀏覽影視數:64064

發表新回應