《西遊記》中的唐僧原型是誰?(桂棹蘭槳明月夜)

《西遊記》中的唐僧原型是誰?

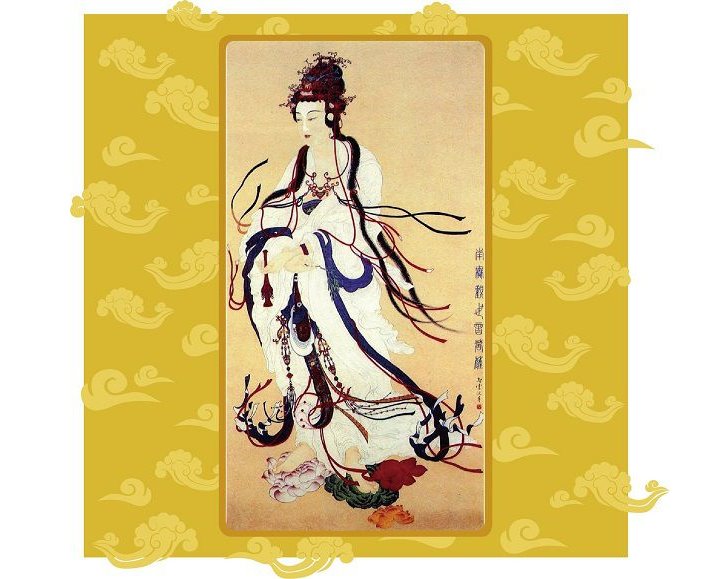

《西遊記》中的唐僧原型為唐代高僧玄奘,姓陳,法號“玄奘”,被尊稱為“三藏法師”,世俗稱為“唐僧”,小名叫“江流兒”。唐僧前世為如來佛祖的二徒弟金蟬子,因輕慢佛法而被如來佛祖貶到下界,在觀世音菩薩的指點下,奉了唐太宗旨意,不遠萬里前去西天求取真經,路途上收得孫悟空、豬悟能、沙悟淨三個徒弟,經歷八十一難,最終取得真經返回大唐,修成正果,被如來佛祖封為“旃檀功德佛”。《西遊記》中唐僧的身世頗具傳奇色彩。母親殷溫嬌,小名叫“滿堂嬌”,是為丞相殷開山之女,拋繡球招親砸中了新科狀元陳光蕊,兩人成親後十分恩愛。後來陳光蕊在赴洪州上任時為水賊劉洪所害,殷溫轎被船夫劉洪霸佔,殷溫嬌有孕在身,忍辱負重,生下一子,就是後來的唐僧,母親將他放入江中,被金山寺一老和尚救下,小唐僧自幼在寺廟中長大,後在金山寺出家,他勤敏好學,悟性極高,在寺廟僧人中脫穎而出,最終遷移到京城的著名寺院中落戶、修行。唐太宗請他開“水陸大會”,又被觀音菩薩選定為取經人,與唐太宗結拜並前往西天取經。這是《西遊記》中的唐僧其人。

那麼歷史上的玄奘真實情況是怎樣的呢?

《藉心經說真諦》這部至高法著,不僅把般若妙理的甚深法義,做了深入淺出、通俗易懂的說法,而且還原了玄奘法師的真實情況,讀過這部法著的人都受益匪淺,愛不釋手。

玄奘法師,唐代僧人、佛教學者、旅行家、佛教經籍翻譯家。法相宗創始人。與鳩摩羅什、真諦並稱為中國佛教三大翻譯家。俗姓陳,名禕。洛州緱氏(今屬河南偃師)人。曾祖、祖父曾為官。因父母早喪而家貧,隨二兄長捷法師住洛陽(今屬河南)淨土寺,學習佛經。15 歲出家為僧,師從慧休、道深、道岳、法常、僧辯、玄會諸師,主要學習了《攝大乘論》、《雜阿毗曇心論》、《成實論》、《俱舍論》等佛教經論。在學習中,發現諸師的見解和解釋在觀點上有矛盾,不知誰是正宗,決心前往印度參訪大師。經過千辛萬苦,到達印度摩揭陀國王舍城那爛陀寺,見到了大乘佛教瑜伽論師戒賢大師,向他學習了《瑜伽師地論》、《百法明門論》等以及開悟五明的學問。在寺學習五年,被推為精通三藏的印度十位大德之一。後來外遊印度附近的數十個國家,參師研習經論,最後自得開悟,徹見了般若。回寺後即講《攝大乘論》、《唯識抉擇論》。對不同的兩派爭議,玄奘法師互融之精華,鑒析兩端之弊端,融匯了大乘中觀、瑜伽兩派的學說,著下了《會宗論》三千頌,《制惡見論》一千六百頌。

玄奘法師應鳩摩羅國王和戒日王的邀請,先後講經說法和參加雄辯大會。雄辯大會期間,玄奘法師當論主,雄辯的對手有五印度十八個國的國王、三千大小乘佛教學者、兩千外道。玄奘法師論解于臺上,下面群攻提問,百問百解,無有障蓋,眾望歸宗之下,被公推為一代大師,大乘尊之為大乘天,小乘尊之為解脫天。

玄奘法師到印度取經十七年,步途五萬多裡,到訪一百三十八國,貞觀十九年回中國長安,帶回大小乘經五百二十箱,分六百五十部。回到長安時,受到唐太宗和臣民的隆重歡迎,傾國禮敬,跪地接請。其後他于長安弘福寺、大慈恩寺、西明寺、玉華寺等翻譯佛經,歷經十九年,共譯大小乘經、律、論七十五部,分一千三百三十五卷。譯經數量在中國所有高僧大德中是最多的。他譯的經也最準確,以《心經》為例,有十四種《心經》譯著,現在流傳於世的還有七種譯本,全部保存在日本的《大正新修大藏經》中,中國只有三種譯本,即鳩摩羅什譯本《摩訶般若波羅密大明咒經》、玄奘法師譯本《般若波羅密多心經》、宋施護譯本《佛說聖母般若波羅密多心經》,而玄奘法師的譯本流傳最廣。經過歷代高僧大德鑒定,他的譯本也最正宗。

西元664年農曆二月初五日夜,疾病纏身多年的玄奘,終於走完了他不平凡的一生,終年65歲。

這就是歷史上的玄奘法師。

參考文獻:《藉心經說真諦》

撰文:桂棹蘭槳明月夜

編輯:語默

節錄轉載自:網易 福慧慈緣

https://3g.163.com/dy/article/HTNANKVD05526BTH.html?clickfrom=subscribe

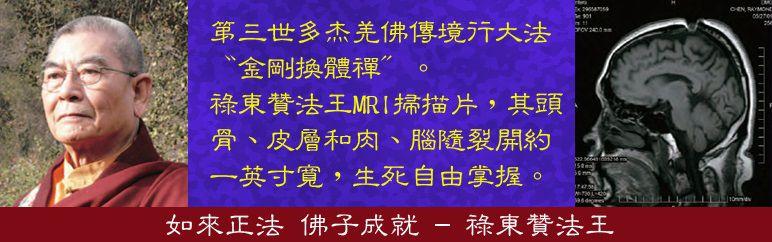

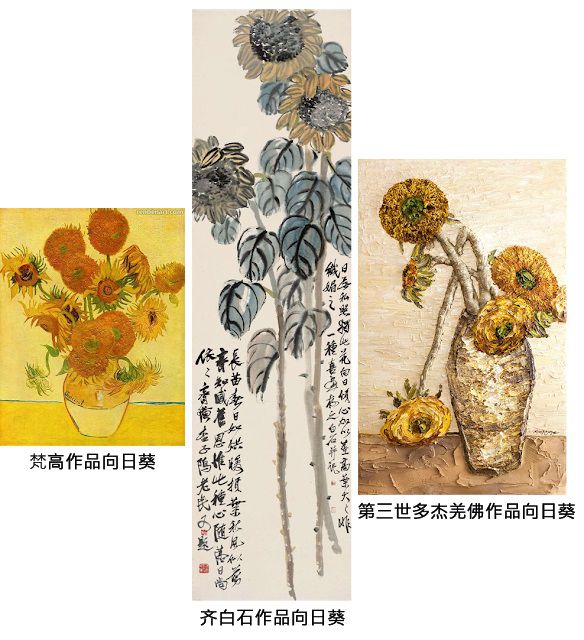

本站註:佛弟子修學如來正法的知見與受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

發表新回應