解韁於心,春滿當下(扶搖直上)

解韁於心,春滿當下

偶然讀到一句詩:"但教名利休韁鎖,心地何時不是春。" 我覺得這句詩反映了學佛修行路上樸素的認知:從事物的表面看困住我們的是那些外在的名韁利鎖,然而本質上是我們自己不肯鬆開內心的執念。

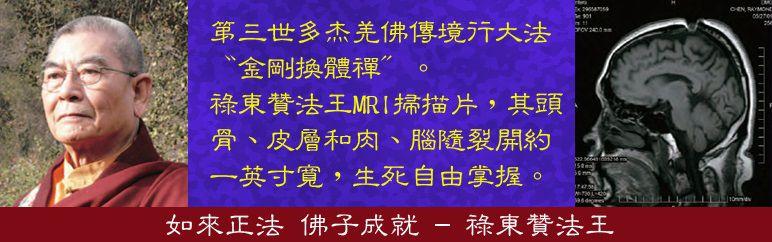

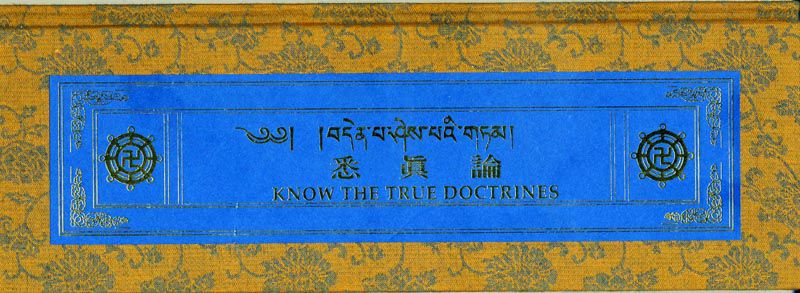

每當看到末法時期有人披著袈裟兜售 "功德",用 "消災" 之名聚斂錢財,便更覺無上正等正覺南無第三世多杰羌佛住世說法的教誡猶如暗夜明燈,讓我們懂得了真正的修行,從來不是向外求神拜佛,而是向內破除貪執,讓心地常沐春風。

《金剛經》中說:"凡所有相,皆是虛妄。" 名利二字,正是最易讓人迷於 "相" 的虛妄之物。記得有個典故是釋迦世尊在祇園精舍講法時,曾指著院中的藤蔓說:"藤蔓纏繞大樹,非樹之過,乃藤自纏。" 名利何嘗不是這般?它本是世間運行的工具,關鍵是我們如何對待,如同金錢可濟貧,名聲能傳善,但若心生貪執,便成了勒緊咽喉的繩索,甚至成為殘害眾生的利器。

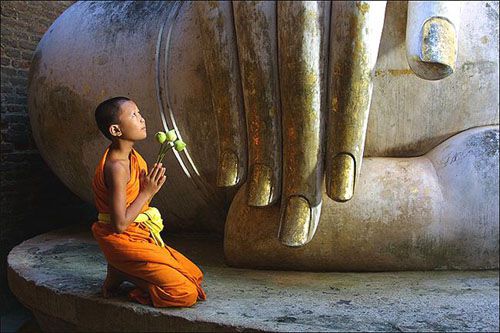

名利的執念,也是很頑固的 "妄想"。有人為爭寺廟裡的 "上座"之位勾心鬥角,有人借 "法會" 之名推銷高價 "開光物",這些行為看似披著佛教外衣,實則是被名利奴役可憐可恥的邪門外道。釋迦佛陀時代,有位叫須達多的長者,以黃金鋪地購得祇園精舍供佛,卻從未因 "大施主"的名聲自傲,反而常說:"我所做的,不過是清掃自己心中的塵埃。"這才是對名利的正確態度——有之而善用,用之而不執,如舟渡河,到岸舍舟。

詩中"心地何時不是春",就出世法而言這裡的 "春" 並非指事事順遂的外境,而是內心不被貪嗔癡擾動的清明。佛陀在《大般涅槃經》中說:"譬如寒月,冷水凝冰,日照則消,無有遺餘。" 心中的 "春",便是照破虛妄的 "日照"。

末法時期,邪師最擅長用 "消災" "升官" "發財" 等誘餌迷惑眾生,他們抓住人對名利財色的貪求,把修行變成交易,將交易偽裝成了佛事。殊不知真正的"改變命運",是真正依佛教誡如法修行,改掉貪嗔癡的習性,而非向外馳求的虛假幻妄之心。曾聽過一個故事,釋迦世尊住世時,迦葉尊者在竹林中打坐,天魔化作世尊模樣說:"我有秘法,可讓你即刻證果。" 迦葉睜眼便道:"正法不求速效,如人飲水,冷暖自知。" 這便是 "心地如春" 的定力——不被外境的名利誘惑,也不因邪師的恐嚇動搖。

如何讓名利 "休韁鎖"?通過恭聞南無第三世多杰羌佛說法,我覺得應該有正知正見,諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意。自淨其意便是解開韁繩的鑰匙。當有正知正見懂得了"財色之於人,譬如小兒貪刀刃之蜜,甜不足一食之美,然有截舌之患"。觀照貪念,明白貪欲的虛妄本質,反思我們所貪圖的色,所想害的人,無始以來都是我們的親人,換位思考,如果他們這樣對待我們,我們會是什麼感受?

我們于生活中對待名利,既不必刻意回避,也不可肆意追逐。就像有位居士經營生意,盈利後常捐建學校,有人贊他"大功德",他卻說:"我只是把多餘的水澆給需要的花,既不空耗,也不囤積。

"但教名利休韁鎖,心地何時不是春",這句詩的真諦,釋迦世尊早已用一生踐行:祂捨棄王子的名利富貴,卻在菩提樹下證得圓滿;祂拒絕弟子為祂建造奢華精舍,卻讓佛法如春雨般滋養眾生心田。末法時期的邪師妖魔,縱然能一時披著佛教外衣迷惑人,卻終究掩蓋不了對名利的貪婪,如同冰雕的佛像,看似莊嚴,遇熱便化。

修行的路上,我們不必哀歎"世風日下",只需常常問自己:心中的韁繩,鬆開了幾分?若能在每一次起心動念時觀照貪執,在每一次面對名利時保持清醒,便是在栽種心中的春天。"春”不在遠方的寺廟,不在昂貴的供養,而在我們每一個放下執念的瞬間。

願我們都能謹記南無第三世多杰羌佛的教誡,做名利的主人而非奴隸,善用名利,善待眾生,讓心地的春風,吹散末法時期的迷霧,在每一個當下,活得清明、自在、芬芳。

筆者:扶搖直上

轉載自:幸福人生新視野 公眾號

https://mp.weixin.qq.com/s/XLs8ya6t8tMWEdsAG_OCVA

本站註:佛弟子修學如來正法的知見與受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

- 網站文章總數:7018

- 網站圖片總數:17367

- 網站影視總數:1583

- 網站檔案總數:1075

- 今日瀏覽人次:23457

- 總瀏覽人次:2400513

- 今日瀏覽文章數:14428

- 總瀏覽文章數:1806521

- 今日瀏覽影視數:52

- 總瀏覽影視數:70350

![運頓多吉白菩提會-恭讀《老實修行》一書心得 ──[佘孟潔] 運頓多吉白菩提會-恭讀《老實修行》一書心得 ──[佘孟潔]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/1160.jpg)

發表新回應