“專家”又提建議了,但我不想“買帳”了(在路上)

“專家”又提建議了,但我不想“買帳”了

話說古代,在晉惠帝司馬衷執政時期,有一年鬧饑荒,晉惠帝不知民間疾苦,竟然反問官員:“百姓無粟米充饑,何不食肉糜?” (肉糜:煮爛成糊狀的肉。)大意是說,老百姓既然沒有米吃,為什麼不吃肉?

米都吃不上了,還能吃得上肉嗎?真的是千古笑話。司馬衷有如此疑問和發言,是由於他身為帝王卻不體察民情,脫離了實際生活。這類似的事情,在當今社會也時有發生。一些“專家”的“雷人語錄”,同樣引來人們的抨擊和嘲笑。

比如著名經濟學家董某,記者就中國房地產現狀向他提問,這位“專家”的建議是:“農民去縣城買房然後開車回村種地”。更雷人的是,當記者提及如何説明年輕人減少買房負擔的話題時,他給出的“良策”是:如果把現有的30年還貸期限延長到40年,這樣退休後也可以繼續還貸。此言一出,輿論轟動,“專家稱退休後還可以繼續還貸”的話題迅速沖上熱搜。

對此,我不禁要問:農民就這麼好欺負嗎?縣城買房空置,回老家種地,是為了完成買房指標嗎?年輕人就得這麼苦,一生拼當“房奴”,退休了還得被薅羊毛嗎?

又比如著名經濟學家陳某,他在參加節目中表示:誰家沒有50萬呢,中國平均家庭資產300萬,中國人沒那麼窮!

這個奇葩觀點,可以說是脫離群眾太久的表現,有的網友表示:自己沒有那麼多資產,可能被開除國籍了。

據統計,2015年中國居民銀行帳戶存款餘額在50萬以下的占到了99.63%,也就是銀行存款超過50萬的人僅占比0.37%。至於七年之後的2022年,在經歷三年疫情和經濟低迷之後,不要說50萬,之前的統計比例又該縮減到多少呢?

陳某如此輕鬆、隨意、肯定的表態,恐怕是飄在雲端,不懂“人間煙火”。但凡看過一些經濟資料就不會說出這樣無知的話。

再比如著名經濟學家許某,他提出:低收入群體可以出租閒置的房子或者利用閒置的車子開專車,以此來增加收入。表面上來看利用閒置資源再加上勞動來創收似乎沒有任何毛病,可我就想請問專家:既有閒置的房子又有閒置的車子,他們確定是低收入群體嗎?

還有一位著名房地產專家董某,他說堅決不能取消預售制,因為預售制可以減少爛尾樓。這一說法更是讓人啼笑皆非,之所以產生了爛尾樓跟預售制顯然脫不開關係。正是因為開發商收取了預售款然後資金被挪作他用,最終導致資金缺乏交不了樓才導致出現爛尾現象。董某簡直是本末倒置。如果規定開發商只能出售現樓,那又何來爛尾樓一說?

最令人匪夷所思的是,今年夏天某位專家居然表示——現在應當徵收“失業稅”,沒工作的人要交錢。

這毫無同理心,是逼著失業人士走投無路,還是覺得當代社會太和諧了?面對失業人士,難道不應該想辦法幫助他們再就業,解決實際困難嗎?要知道,很多人不是不想工作,而是找不到合適的就業機會,被迫失業。

這些著名專家在業界還算小有名氣,為什麼會說出這些嚴重脫離生活的逆天言論呢?他們大多都是60後70後,站在高位,憑著自己多年積累的經驗給如今的年輕人提著不合實際的建議。這個現象背後的本質原因是——他們犯了所知障。

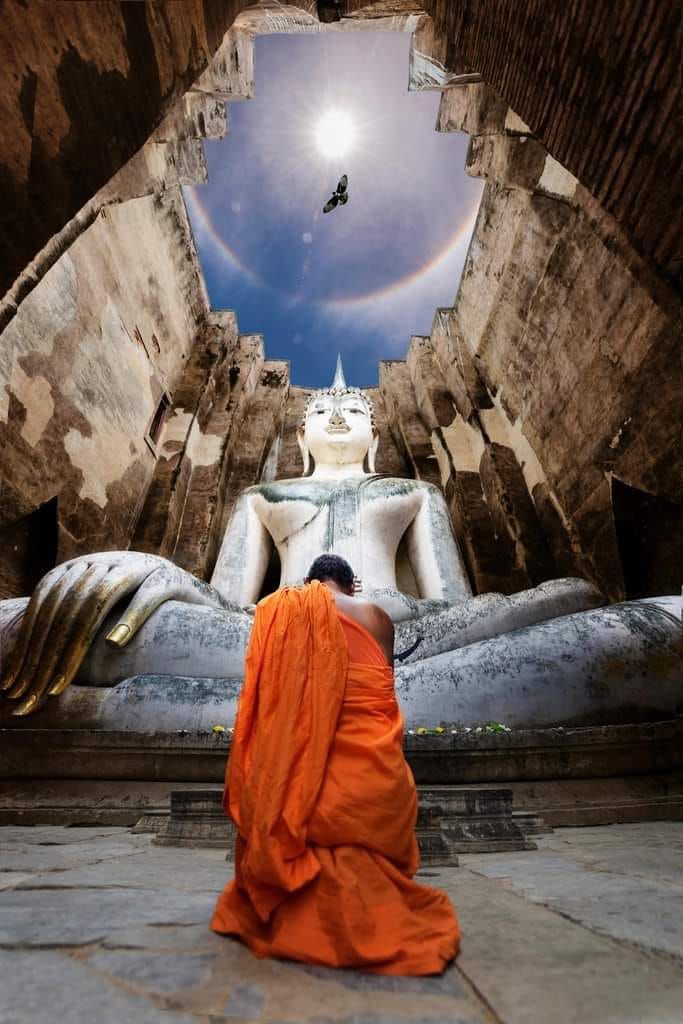

當代住世佛陀南無第三世多杰羌佛曾教導世人:眾生有兩大障礙——所知障和煩惱障。所知障是指:所知道的知識、見地、本事成了障礙,拿所知道的知識對治不知道的知識。所知障是以愚癡作為施肥,自然會結出愚癡果。

這些所謂的“專家”不就是這樣嗎?他們是從自我出發,以偏概全,妄自揣度、判斷,根本沒有去調研。如今老百姓的生活狀況是怎樣的,他們也不瞭解,因此落下了種種笑柄。

所以說,我們凡事多思考,多調研,多方面瞭解情況,不被自身經驗和學識束縛,要樹立終身學習的理念,不斷汲取新知識、瞭解新事物,從實際出發,與時俱進,跟上時代發展的步伐。

任何時候,我們要知道自己的不足,保持謙虛謹慎的心態,追求真知灼見,才能進步,這樣也就不會輕易犯所知障了。

最後,筆者建議這些“專家”別隨意建議了,否則他們和“何不食肉糜”的司馬衷有何區別呢?

撰稿:在路上

編輯:悅色

轉載自:人生新視野

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404826699107008969

本站註:佛弟子修學如來正法的知見與受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

![佛教故事:佛食馬麥宿緣[惡口毀謗的因果] 佛教故事:佛食馬麥宿緣[惡口毀謗的因果]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/5076.jpg)

發表新回應