與其吃齋十年,不如改掉習氣

與其吃齋十年,不如改掉習氣

習氣,是修行路上最大的障礙。

它如同一面鏡子,蒙上了厚厚的灰塵,遮蔽了我們的本性光明。

印光大師,這位近代四大高僧之一,一生教化無數信眾,對治習氣有著獨到的見解。

他常說,真正的修行不在於外相,而在於內心。

在他眾多指導中,有一段話特別發人深省:"與其吃齋十年,不如改掉一個習氣。"這句話,道破了許多修行人的迷障,指明了真修實證的關鍵所在。

張居士是蘇州城裡的富商,生意做得風生水起。他從三十歲開始信佛,到現在已經十多年。這些年來,他的修行可謂精進。

每天天不亮就起床誦經,晚上還要禮佛。齋戒更是持得嚴謹,不但不吃葷腥,連大蒜、韭菜這些蔥類都不沾。

外出經商,總是隨身帶著佛珠,一有空就念佛號。在外人看來,他算得上是一位虔誠的修行人。

可是,內心的煩惱卻始終縈繞不去。張居士覺得自己修行多年,卻總是原地踏步。看到別人修行幾年就有所悟,心裡更是著急。

這種急躁的心情,讓他在生活中常常表現出暴躁和不耐煩。尤其是在生意場上,只要遇到不順心的事,他就會大發雷霆。

張居士的夫人曾經私下裡說:"老爺這些年雖然吃齋念佛,可脾氣反倒比以前更大了。"

這話傳到張居士耳中,他非但沒有反省,反而覺得夫人不理解修行人的清淨之心。殊不知,這恰恰暴露了他的執著。

一日,張居士來到印光大師的寺院求教。寺院裡香煙繚繞,鐘聲悠揚。

他見到印光大師時,心中的焦慮稍稍平復了一些。印光大師的面容慈祥,眼神清澈,讓人一見就生出恭敬之心。

張居士說出了自己的困惑:"弟子雖然修行多年,可總覺得沒什麼長進。看到別人修行幾年就開悟了,弟子齋戒這麼多年,怎麼還是原地踏步?"

說這話時,他語氣中帶著一絲不滿,似乎在抱怨為什麼自己這麼用功卻沒有收穫。

這樣的困惑,其實反映了很多修行人的通病。他們把注意力都放在外在的形式上,以為持齋守戒就是修行的全部。

卻不知道,真正的修行是要對治內心的習氣。就像《金剛經》所說:"一切有為法,如夢幻泡影。"外在的形式終究是虛幻的,唯有內心的清淨才是真實的。

印光大師沒有急著回答,而是給張居士倒了杯茶。

茶香嫋嫋升起,可張居士的心卻無法平靜。他端起茶杯時,因為心浮氣躁,不小心撒了一些在桌上。這小小的意外,立刻引發了他內心的不悅。

更讓人意想不到的是,當一個小沙彌走過時不小心踩到了地上的水漬,張居士頓時變了臉色。

他對著小沙彌厲聲呵斥,完全忘記了自己是在佛門清淨地。這一刻,他的習氣暴露無遺。平日裡那些壓抑的情緒,那些未經對治的習氣,在這個小小的意外中完全顯露出來。

這一幕,恰恰說明了一個修行的真相——外在的持戒只是修行的皮毛,真正的功夫在於對治習氣。

一個人可以吃齋念佛多年,但如果不注意觀照自心,不去對治習氣,那麼這些外在的修行都是徒勞。

就像《楞嚴經》中所說:"因地不真,果招迂曲。"如果修行的根本不正確,再怎麼用功也只是徒勞。

張居士生氣之後,很快就意識到自己的失態。他想起自己這些年來,不知道發過多少次這樣的脾氣。每次發完脾氣,他都會後悔,都會提醒自己要忍耐。

可是下次遇到不順心的事,還是會控制不住。這就像一個人得了頑疾,明知道有病,卻找不到病根在哪裡。

印光大師看著張居士的表情,緩緩說道:"你這些年的修行,確實很精進。可我且問你,佛陀說的三業清淨,是指什麼?什麼才是真正的修行根本?"

"佛陀說的三業清淨,是指身、口、意三業。"印光大師慈悲地說,"你這些年持齋守戒,確實做到了身業清淨。可是口業、意業呢?剛才那一瞬間的暴躁,不就暴露了你內心的習氣嗎?

《大智度論》說:'口業所造罪,易見而難除。'你看看你平日裡說話的語氣,對待下人的態度,那些呵斥、責駡,哪裡有修行人的樣子?"張居士聽得面紅耳赤,冷汗直流。他這才意識到,自己這些年的修行,都在表面功夫上。

印光大師繼續開示:"《金剛經》云:'應無所住而生其心'。心若不淨,外相再好也是徒勞。

你每日吃齋念佛,可心中還是充滿貪嗔癡。這些習氣如同牆上的污垢,你再怎麼粉刷外牆,不把污垢清除,牆終究還是髒的。"

"《圓覺經》說:'一切眾生,皆因執著,輪回生死。'你執著於外相的修行,卻忽略了內心的習氣,這不正是經中所說的執著嗎?

真正的修行,是要在日常生活中觀照自心,看清自己的習氣從何而來。"

印光大師拿起茶壺,重新給張居士倒了杯茶:"《楞嚴經》說:'因地不真,果招迂曲'。你若只注重外相,不修心地,如何能有進展?

《法華經》說:'諸法從本來,常自寂滅相'。你的本性本來清淨,只是被習氣遮蔽。

就像這杯茶,水本是清澈的,只因倒茶時動作太急,才會蕩起泥沙。"張居士聽得如醍醐灌頂,恍然大悟。他這才明白,自己這些年的修行,都走錯了方向。他專注於外在的形式,卻忽視了內在的修持。

印光大師見他有所領悟,又說:"《華嚴經》云:'不離世間覺,不舍道法情'。修行不是要你完全拋開世間,關鍵是要在日常生活中修行。

每當起心動念時,都要觀照自己的心。遇到不順心的事,不急著發火,先問問自己為什麼會生氣。久而久之,你的心就會越來越清淨。"

"《大寶積經》說:'若欲調伏他,先當調伏己。'你想要別人對你恭敬,先要學會對別人恭敬。

你想要別人理解你,先要學會理解別人。這才是真正的修行道理。"印光大師的話,如同春雨般滋潤著張居士的心田。他明白了,修行不是簡單的持齋念佛,而是要在生活中點點滴滴地改掉習氣。

《大乘起信論》說:"一切諸法,從本以來,離言說相,離名字相,離心緣相,畢竟平等,無有變異,不可破壞。"這個道理,現在他終於懂了。

從那以後,張居士的修行有了很大的改變。他不再專注於外在的形式,而是把注意力放在改掉習氣上。

每當遇到不順心的事,他都會想起印光大師的教誨,先觀照自己的心。漸漸地,他的脾氣變好了,對人也更加和善。

一年後,張居士再次拜訪印光大師。這一次,他神采奕奕,面帶喜色。他告訴印光大師,自己這一年的收穫,比過去十年都大。

不僅心境平和了,連做生意也比以前順利。"大師,我明白了,修行不在形式,而在於心。以前我執著於外相,反而被外相所困。

現在我懂得了觀心的重要,每天都能感受到內心的變化。"

印光大師欣慰地點點頭:"《維摩經》云:'隨其心淨,則佛土淨。'你能有這樣的體悟,說明你已經找到了正確的修行方向。

記住,習氣是多生累劫養成的,改掉習氣需要時間,但只要方向對了,每一步都是向前。"

轉載自:吉祥地樂土 公眾號

https://mp.weixin.qq.com/s/D8gdAe6HbmZMpki5JSa9AA

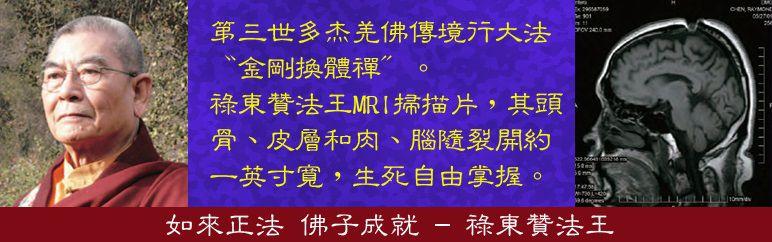

本站註:佛弟子修學如來正法的知見與受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

![一錠銀子的威力[不被利益所擾] 一錠銀子的威力[不被利益所擾]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/field/image/learnthebuddha-210.jpg)

發表新回應