“購物節”的狂歡背後,不少人在過分消耗福報,有你嗎?(菩提籽)

“購物節”的狂歡背後,不少人在過分消耗福報,有你嗎?

每逢“雙十一”,在商家和平臺各種的打折促銷助推下,這天就成了全民購物狂歡節。大家出於慣性思維,認為物美價廉必須要抓住機遇,不容錯過,於是毫不手軟地“買買買”。因此產生了一系列衝動消費,乃至過度消費的事情。

我經常聽到周圍的朋友感慨:“我真是一時頭腦發熱啊,‘雙十一’後拆了快遞才發現,買了好多可有可無的東西。”

儘管經濟水準不斷提升,但是物質的誘惑會驅使著我們偏離正常的消費軌道。若是常常過度消費,我們會變成隱形的“難民”。

(一)

有個同事跟我說,他有個朋友曾向他多次借錢,聽到這話我非常驚訝。

因為同事的這個朋友,我也認識。在我印象中,他一直過得很好:每週在朋友圈曬各種美食,幾乎吃遍了各大特色餐廳。而且他經常旅遊,還曬各種奢侈品,日常名牌加身,讓人羡慕不已。

同事說,這位“曬富”的朋友每月消費有時高達三四萬元,但他每月實際收入才7000元左右。最初,“曬富”的朋友為了購物常刷爆信用卡;當透支信用卡都滿足不了消費後,他就到金融機構辦理分期貸款。他的超高消費,絕大部分是靠信用卡和網貸平臺支撐的。日積月累下,他把債務堆到了幾十萬元,真的是債臺高築啊!

最近這個“曬富”的朋友日子不好過,被追債公司追得緊,電話被打爆,本人已成了驚弓之鳥。不僅他自己,連他的家人也面臨著各種威脅與恐嚇,要多慘有多慘。

過度消費就是在提前消耗自己的福報。我們若沒有那個消費能力,為何要買名牌和奢侈品呢?平常物品難道就不能用了嗎?購買者不過是考慮到一個“面子問題”罷了。如果為了面子,像“曬富”的朋友那樣丟了生活的樸實和安穩,就得不償失了。

(二)

我身邊還有一個浪費福報的典型案例。這位朋友家的衣櫃有好幾個,衣服按四季分類,且每個衣櫃都被填滿了。她的口號是:“女人的衣櫃裡永遠缺一件衣服!”但是,她自己又說,當季買的新衣服有的根本都沒有穿過,次年就被淘汰了,因為過時了。

這讓我連連感慨:“你真的很浪費。”她本人卻不以為然,似乎還帶著三分“榮耀”。其實這三分“榮耀”的背後,多了七分浪費,她還不自知。

(三)

古人說:“由儉入奢易,由奢入儉難。”的確如此。我們不能因為當今社會經濟水準提高了,就忘記了勤儉節約的傳統美德。

近代高僧弘一法師是勤儉節約的典範,他曾教導人們要懂得“惜福”。他說:“‘惜’是愛惜,‘福’是福氣。就是我們縱有福氣,也要加以愛惜,切不可把它浪費。諸位要曉得:末法時代,人的福氣是很微薄的:若不愛惜,將這很薄的福享盡了,就要受莫大的痛苦,古人所說‘樂極生悲’,就是這意思啊!”

曾有人將好的衣服或珍貴物品供養給弘一法師,但他大都轉送別人。他說自己福薄,好的東西是沒有膽量受用的。又如吃東西,只生病時候吃一點好的,除此以外,從不敢隨便亂買好的東西吃。

這才是真正的大德風範啊,樸實無華,以身作則實行勤儉節約。

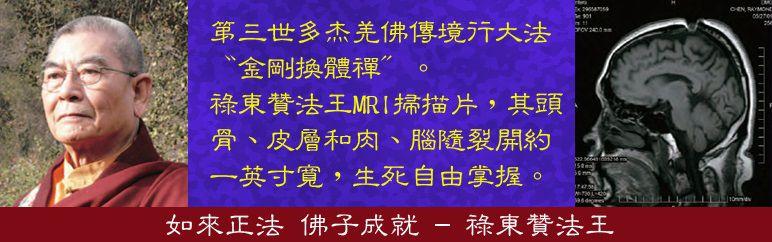

南無第三世多杰羌佛也教導我們要勤儉節約,浪費福報必然窮困,因果護法三時之中都在看我們是否浪費。南無第三世多杰羌佛也是勤儉節約的楷模,在日常生活中處處力行節儉。隨行佛陀身邊22年的戚師兄在訪談中談到:佛陀的生活真的很簡樸,而且不是我們想像中的節約。小到一根牙籤,不會隨意丟棄;一張濕紙巾,洗洗搓搓會反復使用;鞋子穿得很舊了,還堅持在穿;衣服穿到褪色了,很舊了也沒有更換新的;辦公、做事的地方大概只有五六平方米,只放了一個小桌子,上面還堆滿了東西……這是多麼簡樸的生活!

另外在法音中,佛陀提到過一個案例,一位師姐在訂機票時多花了20元,佛陀就教育她:為何不提前預定呢?不然就不會多出這筆費用了。佛陀是福慧圓滿的無上正等正覺者,哪是在說20元的概念啊,這是在用實際生活舉例,為我們示現珍惜福報的樸素真理。

(四)

古人說:“吃虧決不虧,惜福才有福。”在這個物欲橫流的時代,我們一方面要堅持勤儉節約的美德,珍惜福報,另一方面也要防範不被瘋狂購物的欲望“綁架”了。那麼,具體如何做呢?

首先,要樹立正確的消費觀,做一個理智的消費者。買東西前問問自己:這個物品是必需品嗎?我真的喜歡嗎?這個東西有沒有超過我的消費能力?若超過了,果斷放棄。不能因一時之喜,就讓自己以後的生活陷入混亂,甚至背負債務。

其次,將家庭資產按照固定合理的比例進行分配。若根據標準普爾家庭資產象限圖來劃分,10%的錢用作3-6個月的生活消費,20%的錢作為意外重疾保障,解決家庭突發的大開支,30%的錢作為生錢的錢,重在收益,而40%的錢作為保本升值的錢。這樣劃分,合理消費,適當存儲和投資,基本能保障家庭資產長期、持續、穩健的增長。我們也不會因一時的風雲變幻就陷入經濟困境,導致焦慮不安。

再者,我們要學會廣種福田。我們要懂得並且捨得佈施與供養:對於弱小,我們要慈悲、憐憫他們生活困難,在力所能及的情況下,施以援手,積極救助貧困;對於佛法僧三寶(這裡的僧寶是指賢聖僧)我們要虔誠禮敬、供養,廣種福田,有一分虔誠就獲得一分受益。如此持之以恆,我們的福報自然會越來越多,也會越來越豐厚。

福報不是求來的,而是修來的。在生活中,若懂得知福、惜福、造福,相信世間美好會與你環環相扣!

撰稿:菩提籽

編輯: 悅色

轉載自:人生新視野

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404834678321578174

本站註:佛弟子修學如來正法的知見與受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

發表新回應