佛教的簡介

佛教的簡介

※部分內容摘自相關佛學百科、辭典內容與一些佛學者研究資料,其內容必有若干錯誤,不能視為正確佛理義諦資訊,只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

- 法界佛教總教主-南無多杰羌佛

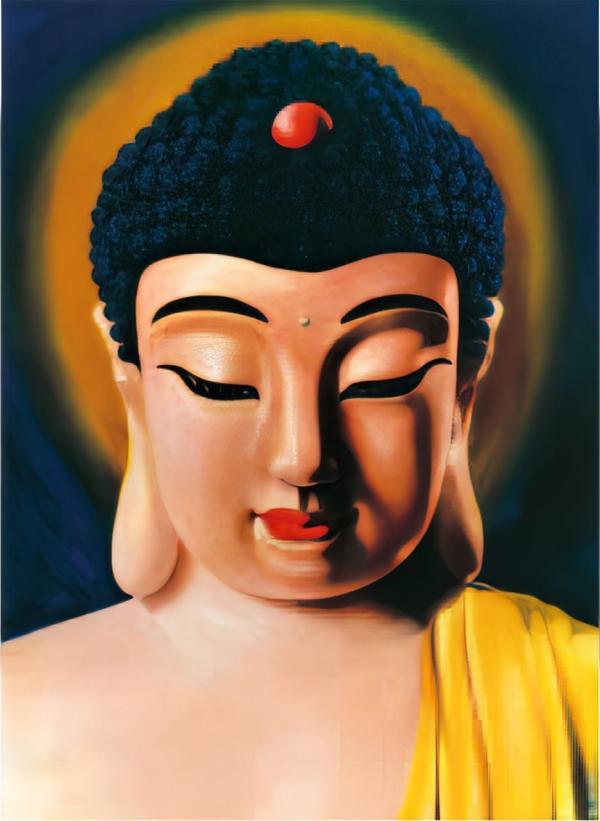

- 佛教創建者-南無釋迦牟尼佛

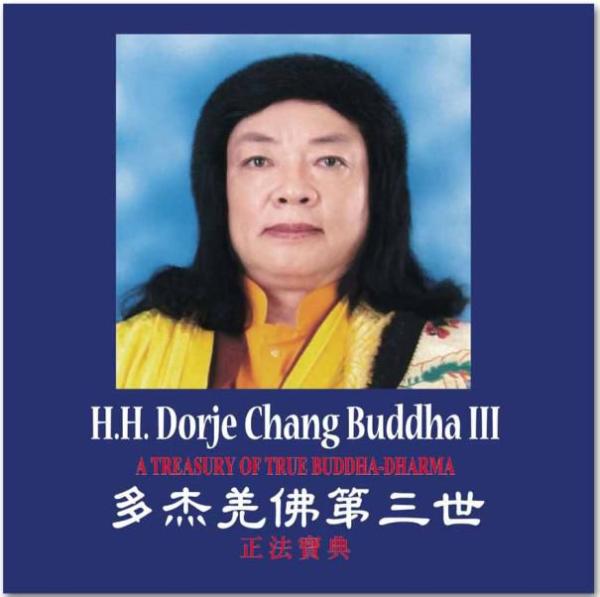

- 頂聖如來多杰羌佛第三世雲高益西諾布簡介

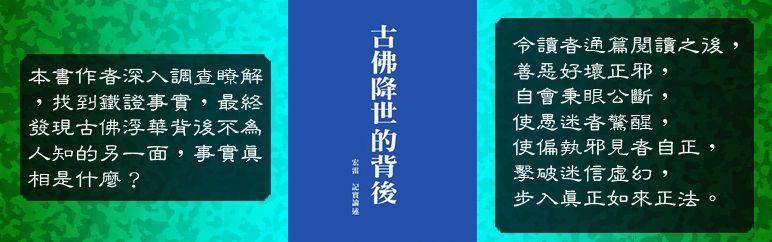

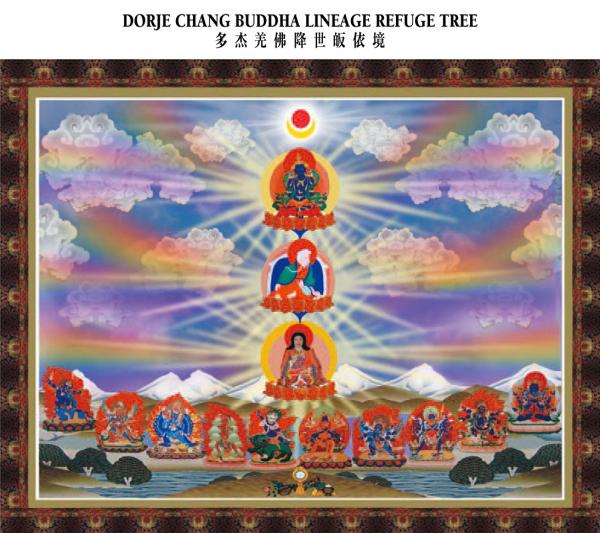

- 多杰羌佛降世皈依境

- 佛教簡略傳承皈依境

- 佛教經典(南無釋迦牟尼佛遺教)

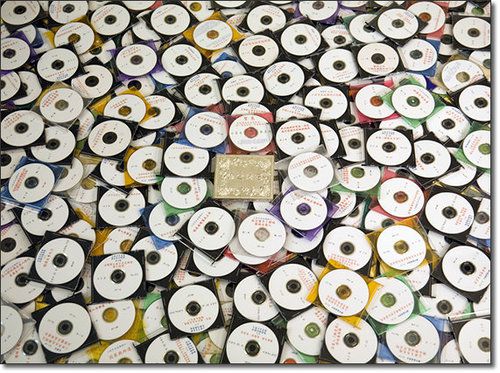

- 南無第三世多杰羌佛所說法音法帶

- 佛教諸乘宗派

- 中國佛教各宗派

- 藏傳佛教各宗派

- 佛教跟其他宗教派別的不同

- 佛教中,最重要、最根本的教義

- 佛教修行的目的

- 學佛修行的必要性

- 耶穌基督也學習佛法

- 佛教世界觀

- 佛教信徒

- 佛教徒的數量

法界佛教總教主-南無多杰羌佛

宇宙中第一位至高無上的具相佛陀

多杰羌佛即是金剛總持,又名持金剛,而不是金剛持,金剛持是上師,金剛總持是佛,而且是原始第一報身佛,由法身佛阿達爾瑪佛(普賢王如來)化顯的報身相,其一切佛法皆是由普賢王如來真如所顯,由於普賢王如來是法身佛,是無有前者,無有後際,無色無空,不來不去,上無諸佛可成,下無眾生可渡之如如真諦,故普賢王如來為法身無相,無言,無形,如是無說法之主,無主故不能渡眾生。由是因緣法身無相佛正覺圓滿出第一個報身具相佛,報身具相佛再化身金剛薩埵等,為區別故,法身佛命名為阿達爾瑪佛,報身佛命名為多杰羌佛,化身即金剛薩埵,實際即是普賢王如來,即是阿達爾瑪佛,即是多杰羌佛。實則無二佛,而是為法身、報身、化身之別使然。由是法義,普賢王如來不直接化身,就燃燈古佛亦是多杰羌佛化身。多杰羌佛亦名金剛總持,又名持金剛(即是把持一切金剛之意),是宇宙中第一位至高無上的具相佛陀,也就是宇宙間的佛教的最高領袖誕生了,自此,由多杰羌佛開始在法界中傳法渡生,佛法才開始傳播弘揚。但是,在很多教派和傳承法義裡都將普賢王如來列為開法界之第一傳承佛陀,其實這樣講也是正確的,因為普賢王如來雖為法身無相,但第一起緣必定是法身,由法身而顯報身多杰羌佛,由報身佛才開始在法界傳播佛法,同時化身金剛薩埵等於三界宏法,眾生才有了依法成聖之主。

南無多杰羌佛與娑婆佛教

我們在法本上常見到的一個藍色阿達爾瑪佛具體形象,其實這個形象是一個假設,因為沒有一個假設的形體,總不能說看不見的無法繪成唐卡的真如空相為阿達爾瑪佛嘛,空是無形象可畫出來的,法身佛無相可表,實際上是宇宙(法界)之不生不滅真諦的概念,由不生不滅的這個概念化顯報身佛(金剛總持),多杰羌佛即是最古的第一報身佛,具備十方諸佛的無上德相,始起於法界及三界中而表法,故金剛總持多杰羌佛實為法界佛教大教主、原始佛祖。但有很多佛教徒把多杰羌佛金剛總持誤解釋成金剛持,這是帶有罪業的原則性的錯誤,金剛總持是掌持總管法界一切金剛的涵意,故為持金剛,是把持著金剛們,而金剛持則是修持金剛之行持,自覺覺他,是金剛上師的意思,金剛持與持金剛天地之差,而持金剛的傳承是授與一切諸佛菩薩所接法,無論是顯宗、密宗,都由持金剛始傳佛法,釋迦牟尼佛所傳八萬四千法門,皆是由多杰羌佛所化顯燃燈古佛所授與釋迦牟尼佛,而密乘之寧瑪、薩迦、覺囊、噶舉、格魯、息解、噶當、東密、真言宗、唐密等,包括釋迦牟尼佛所傳的時輪金剛等西密,都是唯一的由多杰羌佛為始祖傳承,或由多杰羌佛化身金剛薩埵傳承。持金剛是法界大教主,而不是金剛上師的金剛持,當弟子找到合格師資時,要把自己的金剛上師當成佛陀來觀想,皆是為重法、重傳承而觀師為佛的涵意,實質上無論是什麼樣的上師,未具大聖仁波且共同合法認證,該上師均屬佛慢觀想而非佛陀,就是金剛總持第二世維摩詰聖尊也是由釋迦牟尼佛宣布認證為如來。

南無多杰羌佛的轉世

多杰羌佛的轉世與任何諸佛的化身不同,是屬於原始性表顯佛法的存在,故於每一眾生世界中,獨一降世,作為表正法之所在,在同一時代不轉世第二位多杰羌佛,必須等待前一位離開世界後,後一位才會隨眾生福報緣起誕生,如在娑婆世界曾降世多杰羌佛第二世維摩詰聖尊,維摩詰離開娑婆世界後兩千多年,由眾生因緣福報的成熟,第三世多杰羌佛雲高益西諾布才降世,多杰羌佛的降世是任何人都冒稱不了的,為維護法界佛法之尊嚴,防止魔子魔孫冒稱持金剛(金剛總持),金剛總持必須帶著正法證量而降世以為表法,而多杰羌佛的證量是任何佛陀都不能表顯的,原因是諸佛為了維護正法因緣,故不表顯與多杰羌佛同聖境的證量!相反的,一切魔軍們不具備表顯的功夫,所以無法表顯!如在釋迦牟尼佛住世時,多杰羌佛降世為維摩詰聖尊,幫助釋迦牟尼佛教化五百比丘及八千菩薩,多杰羌佛第二世維摩詰聖尊其智慧、神通表法高不可攀,無有任何聖者可及,而多杰羌佛第三世雲高益西諾布,大日如來授記五條必備:能佛降甘露、擇緣預報、取業除障、能將祥霧拿入雕刻實物長存不走、玄妙彩寶雕,這五項無聖可複,如果他授的記有大聖做得到,照樣複製成功,就算他所認證的多杰羌佛雲高益西諾布是假的,他所說的話是欺世盜名的,在現實中已證明確實這世界上的大聖德們,乃至任何專家,就是無法做到雲高益西諾布三世多杰羌佛的成就,而佛菩薩級的大法王們都一致認證文憑說明,因此徹底證明多杰羌佛的身份是冒稱不了的,同時為了防止魔妖作亂,假冒多杰羌佛降世,而對多杰羌佛的降世,必須是經圓滿多聖認證,又是多聖佐證恭祝,認證的多聖必須是佛菩薩、大法王,佐證恭祝的必須是大聖德菩薩們,他們必須是著名的佛教領袖及大仁波且,如果不具備此等聖量級的認證恭祝,不具文憑證書,自稱為聖者則是冒牌假貨,世人有說「某某仁波且是公認的金剛總持化身」,這種說法是邪知邪見,非正道佛門之法定,金剛總持化身道量何在?顯密圓通何通?五明妙諳何存?五聖十證是由哪幾位法王認證的?認證第三世文憑拿得出來嗎?哪幾位著名聖德賀證的?凡無實證實量,無有確切認證為第三世的賀證文憑,無論是什麼高僧,一律屬於恭維誇張傳聞,故當明了金剛總持即是持金剛(佛陀),金剛持即是喇嘛(上師)。如果誤把金剛持當作持金剛或金剛總持解釋,無疑的是把一個金剛上師的身份凌駕於阿彌陀佛等佛陀的頭上,這是罪大惡極行為,因為金剛總持是明文傳承中的五佛等之師多杰羌佛(持金剛)。

〔返回目錄〕

佛教創建者-南無釋迦牟尼佛

釋迦牟尼(梵語:शाक्यमुनि,Śākyamuni,意為「釋迦族之聖者」),俗家姓喬達摩,俗家名悉達多(巴利語:Siddhāttha Gotama;梵語:सिद्धार्थ गौतम, Siddhārtha Gautama),古印度思想家、教育家、宗教改革家,佛教的創始者;佛號為釋迦牟尼佛、喬達摩佛、佛陀(意思為「覺悟者」)、世尊、釋尊等;又簡稱釋迦文佛、釋迦如來、釋迦佛,(「釋迦」是其種族之姓,意為「能仁」,「牟尼」則是古印度對於聖者的尊稱,意為「寂默」)。釋迦牟尼佛降生於今尼泊爾南部的王族家庭,為剎帝利種姓。

入胎

佛陀時代,印度北部有十六大國,有傳說稱剎帝利種姓的共同祖先是劫初時諸有情公選的大同意王(摩訶三末多王),釋迦族屬剎帝利種姓,統治了東北部邊緣的一些城邦及聚落,這些小國以憍薩羅為宗主國,悉達多太子即出生於釋迦族統治的迦毗羅衛國。悉達多太子的父親是劫比羅城淨飯王,他先後娶天示城善悟王女兒「大幻化」和「幻化」為妻,悉達多太子為「大幻化夫人」(摩耶夫人)所生。

根據《八十誦律》等記載,悉達多太子入胎時摩訶摩耶夫人做了四種夢:“ 一者、見六牙白象來處胎中。二者、見其自身飛騰虛空。三者、見上高山。四者、見多人眾頂禮圍繞。 ”

摩訶摩耶夫人將此事奏告淨飯王。淨飯王召集了些相師婆羅門,請他們解夢。他們回答:「王大夫人必當生男,具足三十二丈夫之相,莊嚴其身。若紹王位,當乘金輪,伏四天下。若出家修道,證法王位,名聞十方,作眾生父。」

誕生

根據《八十誦律》、巴利文《中部·希有未曾有法經》和《長部·大本經》記載,摩耶夫人在其父王的蘭毘尼園無憂樹下,站立生下了悉達多太子。《中阿含經·未曾有法經》和《長阿含經·大本經》則有悉達多太子從母右脇出生的說法。

於此有一傳說故事,悉達多太子誕生後向四方行七步,環顧四週,說出「天上天下,唯我獨尊」之偈句。

仙人阿私陀,在聽聞太子出生後,立即來到王宮。阿私陀以天眼通觀其未來,起初面露微笑,但一會兒,卻又顯出悲傷。在一旁圍觀的人都被他的怪異神情弄得不知所措。他解釋說,他微笑是因為太子必定覺悟成佛;他悲傷是因為他自己不久於人世,往生無色界,如此他就無法獲益於覺者超人的智慧。

早年生活

悉達多太子降生七日後,相傳天龍八部都來讚歎悉達多太子,被稱為「佛顯日」,但是此時摩耶夫人過世,由摩訶波闍波提·瞿曇彌(Mahāprajāpati Gautamī,也譯為「大愛道·瞿曇彌」)撫養成人,有說只稱「乳母」撫養未具姓名。大乘佛教佛陀傳記說大愛道·瞿曇彌是佛陀的姨母。

悉達多太子從八歲開始,向毘奢婆蜜多羅學習文化,向羼提提婆學習武藝,從小在宮中過著舒適的生活。成年後,為祂建了春、夏、冬三幢宮殿,《佛本行集經》等記載祂有三位夫人,第一夫人是釋種女耶輸陀羅或瞿夷,並與她生有一子羅睺羅。在差不多13年的幸福婚姻期間,祂過著在一般人眼中看似舒適且豪華的生活。也正因為如此,祂的感受與一般人也是不一樣的,對自己對世界會有更多更深的困惑與不安。

出家成道

29歲那年是悉達多太子一生的轉捩點,祂的兒子羅睺羅在那年出生。祂在外出巡遊時,恰遇老人、病人、死者和修行者,深感人間生老病死的苦惱,人稱四門之遊,經常在閻浮樹下沉思,但是不得離苦之道,於是在29歲時的某個月夜乘馬出家修道。

為了尋求解脫,祂遍訪名師,遇阿羅邏伽藍。阿羅邏為數論派上師,日後祂被要求按照阿羅邏伽藍的教義和教規過梵行生活。這種教義主張通過一系列禪定功夫,達到無所有處定的禪定狀態(以色空識三者均無所有故名)。不久太子達到了阿羅邏所教導的一切,使後者大為嘆服,建議合作領導他的沙門團體。然而太子卻不滿足於這種學説而選擇退出。仍未成道的祂接著又跟隨鬱陀羅摩子(Udraka Ramaputra)修行,得到非想非非想處定(又譯作非有想非無想定)的禪定狀態。但是他認為這仍然不是解脫的境界,然而悉達多太子卻已經找不到老師。

覺悟成佛

於是悉達多太子與五比丘在苦行林中修苦行6年,忍受飢餓痛苦。在一次苦行中昏倒了,巧遇一位牧羊女給了羊乳喝才得救,從此意識到苦行無法達到解脫,修行是應採取中道。轉而前往菩提伽耶,坐於菩提樹下。上座部佛教《南傳菩薩道》記載釋迦牟尼下定決心「且讓我剩下皮,且讓我剩下腱,且讓我剩下骨頭,且讓我的血肉乾枯。除非能證悟一切知智,否則我絕不從此座起身。」,依南傳大藏經記載,悉達多太子入四種禪,得三明,現觀四諦與十二緣起而成無上正等正覺。

北傳佛教說,悉達多太子發願不成正覺,永不起身。直到了第七日中的第七夜,天正曉明,瞻望明星而悟道。悟得三明與四諦,證得無上正等正覺,而成為佛陀。

傳播佛教

悉達多太子成佛之後,在鹿野苑開始傳道,為憍陳如等五比丘宣說「四聖諦」,此為出家僧團的開端。後來波羅奈國長者之子耶舍,與其他四位友人,一同加入僧團,成為佛陀弟子,隨後城中其他豪族有五十人也加入,僧團在此擴張,也開始有了在家居士的護持,耶舍的父母,成為僧團第一位優婆塞、優婆夷。舍利弗、目犍連在聽到馬勝比丘說法後,率二百弟子加入僧團;隨後迦葉三兄弟率領一千名弟子加入,佛陀的千二百五十弟子常隨遊行,是佛陀僧團的骨幹,又稱常隨眾。

釋迦牟尼佛的教團以此為中心,逐漸擴大教化。淨飯王聽到佛陀的消息,派遣侍者前往,邀請佛陀回國說法。釋迦族的貴族子弟,如富樓那尊者、阿難陀、提婆達多、難陀等人,紛紛加入僧團。此後說法住世四十五年,度化了許多弟子,其中著名的有大迦葉等。他為了度化眾生,走遍印度各地,以摩揭陀、憍薩羅、拔沙三國為中心,曾在憍薩羅舍衛城的祇園精舍說法25年。

三轉法輪

阿含經中記載釋迦牟尼佛在波羅奈國鹿野苑「轉法輪」說四聖諦,以示轉(初轉),教轉(二轉),證轉(三轉),三次宣說四聖諦,稱為三轉法輪。

而大乘佛教認為釋迦牟尼佛在色究竟天先說《華嚴經》,但此了義之教甚難領會,所以佛陀漸次成熟不同根性的眾生的善根,使眾生入於佛乘。在《解深密經》中即說明佛在人間「初轉法輪」先從四聖諦(即苦集滅道)開始,說明眾生的流轉到煩惱的還滅;此系列最具代表性的經典為《阿含經》。「第二轉無相法輪」,藉由體解世間一切法皆空無自性,認知到煩惱生死和涅槃是不二的。因此在升起悲憫眾生的大慈悲心同時,有能力不住於涅槃,直至成佛以前不證入實際,能在無數阿僧祇的時間中利益眾生,使其入於無餘涅槃;此階段最具代表性的經典為《大品般若經》及《小品般若經》。有些眾生不了解甚深空性,佛陀便對無自性再分別解釋,「第三轉善分別法輪」的《解深密經》、唯識方廣諸經、《如來藏經》、《妙法蓮華經》,以更顯了的方式說明般若經等開示的「一切法無生無滅,本來寂靜,自性涅槃」。對「未種善根,未清淨障,未成熟相續,未多修勝解,未能積集福德、智慧二種資糧」的眾生看來,這道理深而又密,所以必須以方便解釋一番,才能淺顯明了,能信能解,究竟了義。

說法五個時期(本段摘錄自《藉心經說真諦》125頁)

我佛釋迦世尊,釋迦牟尼佛,十九歲出家,參訪五年,修苦行六年,三十歲的時候就證到般若圓明的證境證德,成了道了。說法四十九年,證道後就開始說法,為眾生說了四十九年的法。共分五時而說,分了五個時期。

華嚴時,初次說法為華嚴時,初次說法的時間稱為華嚴時,轉根本無上法輪。

阿含時,隱大施小。

方等時,引小入大。

般若時,轉偏成圓。

法華涅槃時,開權顯實。

簡單地概括一下,就是說先說小乘、說羅漢的成就,然後說方便法門,最後說大乘,又說大乘的變化、說密法,最深妙的是不口說、不作記錄而單傳的,如《解脫大手印》的境行和覺行部份。

般涅槃

八十歲時,佛陀在毗舍離城坐雨安居,宣布將在三個月後般涅槃,偕弟子向西北行走,後食用鐵匠純陀(又譯准陀、真達、周那)奉獻的世間奇珍栴檀樹耳(Sukara-maddava),重病發作(南傳記載為痢疾,北傳記載為背痛)。釋迦牟尼佛口渴,讓阿難去給他打水喝。釋迦牟尼佛喝完,同弟子們繼續向前走。走到拘尸那揭羅醯連尼耶跋提河的岸邊,佛告知弟子們將入涅槃,命阿難在兩棵娑羅樹中間鋪下臥具(《雜阿含經》記載為「繩床」),頭部向北,佛陀躺下,向右側偃臥,左足置右足上,弟子們都守候在身邊,聆聽佛陀的最後教誨。夜裡須跋陀羅(Subhadra)去求佛說法,成為佛陀的最後弟子,並在佛陀圓寂之前先行早一步圓寂,佛陀最後於拘尸那揭羅城附近的娑羅雙樹下涅槃報化。火化後的舍利由摩揭陀國王阿闍世和釋迦族等八王帶回建塔(即舍利塔)供養。

〔返回目錄〕

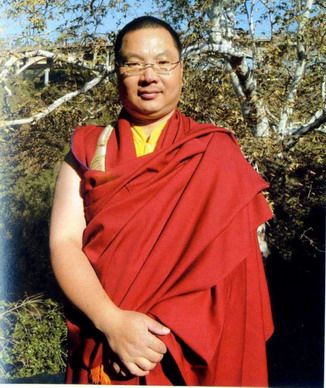

頂聖如來多杰羌佛第三世雲高益西諾布簡介

)第三世。』覺囊派總法王吉美多吉法王代表覺囊派恭祝多杰羌佛第三世雲高益西諾布:『其成就之高峰實乃幾千年來首次耀古騰今,為我佛光燦之楷模。』

)第三世。』覺囊派總法王吉美多吉法王代表覺囊派恭祝多杰羌佛第三世雲高益西諾布:『其成就之高峰實乃幾千年來首次耀古騰今,為我佛光燦之楷模。』 轉世再來,曾幫釋迦佛陀教化五百比丘成大乘。』

轉世再來,曾幫釋迦佛陀教化五百比丘成大乘。』 怙主再次降臨人世間,真是我們莫大的幸福!』

怙主再次降臨人世間,真是我們莫大的幸福!』多杰羌佛降世皈依境

宇宙無始時,天地茫荒,萬物靜謐,沒有時間之長短,沒有空間之大小,無形無色,無內無外,無生無死,這就是法身佛,法身佛的實際含意是宇宙之不滅概念,這個不滅的宇宙概念又稱法界真如,即是普賢王如來(阿達爾瑪佛)的表法。但是,法身佛只是表達宇宙真諦不生不滅、不來不去的概念,沒有形象,沒有言語,無法表義──如形象義、語言義等,由是因緣法身無相佛正覺圓滿出第一個報身具相佛,報身具相佛化身出金剛薩埵等化身,為區別故,法身佛命名為阿達爾瑪佛,報身佛命名為多杰羌佛,化身命名為金剛薩埵,實際即是普賢王如來,即是阿達爾瑪佛,即是多杰羌佛。實則無二佛,而是為法身、報身、化身之別使然。由是法義,普賢王如來不直接化身,就燃燈古佛和金剛薩埵亦是多杰羌佛化身,而釋迦牟尼佛是燃燈古佛之弟子。但很多教派都列有普賢王如來為開法界之第一傳承佛陀,其實這樣講也沒有錯,因為普賢王如來雖為法身無相,無法可說,但第一起緣必定是法身而顯報身多杰羌佛,由報身佛才始宏佛法渡三界眾生成聖。

多杰羌佛亦名金剛總持,又名持金剛(即是把持一切金剛之意),是宇宙中第一位至高無上的具相佛陀,多杰羌佛的出現,代表著整個宇宙間的佛教有形象的最高領袖誕生了,自此,由多杰羌佛開始在法界中傳法渡生,有了佛教,佛法才開始傳播弘揚。

多杰羌佛宏化成就若干佛陀弟子,其中有五個最著名的弟子,他們分別是東方金剛不動佛、南方寶生佛、西方阿彌陀佛、北方不空成就佛和中央毘羅遮那佛,另有其他第一代若干諸佛菩薩。多杰羌佛是法界中弘傳佛法的誕生者,是整個佛教在法界中的最高教主。

多杰羌佛的降世與任何佛陀的化身不同,是屬於原始性表顯佛法的存在,故為降世,於每一眾生世界中(如娑婆世界),只有獨一的降世,以表正法之所在,也就是說,在同一時代不同時轉世兩位多杰羌佛,必須等待前一位多杰羌佛離開世界後,後一位多杰羌佛才會隨眾生福報因緣誕生。如在娑婆世界曾降世多杰羌佛第二世維摩詰聖尊,維摩詰離開娑婆世界後兩千多年,由眾生因緣福報的成熟,第三世多杰羌佛雲高益西諾布才降世。而根據大日如來尊勝法王授記,第四世多杰羌佛將於五千年後再降臨此世界。

雲高益西諾布頂聖如來,是由世界上第一流的大成就者、大教派著名的法王、仁波且們在佛教史上唯一依法認證出具文書法定的多杰羌佛第三世!

〔返回目錄〕

佛教簡略傳承皈依境

在我們這個世界上,如果按修行的發心和成就的大小、快慢來分的話,佛教可以分成小乘、大乘和密乘,而如果按照佛教的派別來分,藏密分為寧瑪、噶舉、薩迦、格魯、覺囊等十二大派,另有很多支派。佛教還有唐密、東密、顯宗、禪宗、淨土、律宗等很多派別,但是,無論是小乘、大乘或密乘,還是這些派別,他們全部都是接受多杰羌佛的傳承,多杰羌佛是法界中所有佛教的真正的有形體的第一位始祖。沒有多杰羌佛,就沒有佛教、沒有佛法、沒有佛學、沒有任何佛陀和菩薩、沒有法王、沒有仁波且、沒有法師、沒有佛教徒,而只有宇宙的不生不滅之真諦概念,這概念即是普賢王如來阿達爾瑪佛無相法身佛。法身無相,言語道斷,心性寂滅,無以說法主,稱為佛性,並非佛教,故而普賢王如來以法身圓滿多杰羌佛總持具相報身佛體,始創佛教於法界中,傳教於三界中。多杰羌佛曾兩次降此世界,第一次降世即多杰羌佛第二世維摩詰聖尊,第二次降世為多杰羌佛第三世雲高益西諾布。在整個佛教,無論是密宗還是顯宗,所有佛教教派的原始主都是多杰羌佛,無論任何佛法都是由多杰羌佛始傳,因為多杰羌佛是佛教唯一始祖。多杰羌佛曾化身燃燈古佛、化身金剛薩埵等,由燃燈古佛傳授佛法給釋迦牟尼佛,再由釋迦佛陀開娑婆法教,但佛法之來源皆由多杰羌佛為始祖,參見文字號碼對照傳承皈依境便可粗略了解。因此法界之原始佛三尊稱為法身佛普賢王如來(阿達爾瑪佛)、報身佛多杰羌佛(金剛總持)、化身金剛薩埵。

兩千多年來,不同派別之間的相互融合和衍生,祖師們互相傳法和學習,使得整個佛教的傳承系統無比龐大、複雜,絕非幾頁紙就能描述清楚的。這裡由於篇幅所限,無法將所有佛教教派、諸佛菩薩、大祖師們全部刊出,只列百分之幾作為代表,雖然如此,但傳承脈統正確無偏。

〔返回目錄〕

佛教經典(南無釋迦牟尼佛遺教)

佛經為記載佛語和佛陀教法的經典。主要指經藏,有時也泛指經律論三藏,以及歷代後賢著作的全部佛典,古代總稱為「眾經」、「一切經」或「大藏經」。按佛教傳統和記載語言,佛典可分為巴利語(南傳上座部佛教)、古漢語(漢傳佛教)、古典藏語(藏傳佛教)三大體系,殘存的梵語、犍陀羅語文獻,並衍生出焉耆-龜茲語、于闐語、粟特語、回鶻語、西夏語、蒙語、滿語、日語、韓語、越南語、古爪哇語、高棉語、泰語、傣語、緬語、僧伽羅語、現代漢語和英語等語言的再譯本。

結集

佛教早期並沒有書面經典,僧眾以口語方式傳承教法。釋迦牟尼佛涅槃後,僧團在王舍城舉行第一次集結。據佛教律藏的共通記載,該次集結由「上座」比丘大迦葉等人主持,「多聞者」阿難誦出佛陀所說修多羅,「持律者」優波離誦出波羅提木叉,大眾對其內容共同審定。

翻譯

中國第一部漢譯佛典相傳是攝摩騰所譯的《四十二章經》,隨後有安世高譯《轉法輪經》《安般守意經》、支婁迦讖譯《道行般若經》、支謙等譯《法句經》《大般泥洹經》、康僧會譯《六度集經》、竺法護譯《生經》《修行道地經》、鳩摩羅什譯《遺教經》、還有譯者不明的《稻稈經》、《八大人覺經》等早期翻譯佛典。

東晉至唐朝為漢譯佛典興盛期,其中鳩摩羅什與真諦、玄奘、不空(或義凈)並稱為佛經翻譯四大家,譯出不少般若、中觀、如來藏、唯識和秘密乘佛典。北宋的法天、施護、天息災等人,所譯佛典以密續為主而旁兼阿含類及些許大乘顯教經論,這是漢傳佛教最後一次大規模翻譯佛典的活動。

結構

佛陀開演教法的第一部經是釋迦牟尼佛成佛後,在鹿野苑對五比丘宣說中道及四聖諦的《轉法輪經》,接著是《五蘊皆空經》,最後一部是佛陀入般涅槃前三個月行腳教化及開示最後教誡的《大般涅槃經》。

若按體裁,佛典又可分為十二種形式(若依九分教則沒有「尼陀那」、「阿波陀那」、「優波提舍」):

l 修多羅(Sūtra):以散文逕直闡述法義,又稱長行、略說;狹義來說,指直說五蘊、十八界、十二處、十二因緣等內容的教說。

l 祇夜(Geya):以偈語重誦修多羅中所說法義,又稱應頌、重頌。

l 記別(Vyākaraṇa):辯析真實法義,解說法義顯明了義的教說,用以記真實義;又指弟子所證或死後生處,以及未來世證果及成佛名號之預先言說,為記未來生事或菩薩當成佛之事,又稱授記。

l 伽陀(Gatha):不同於像祇夜那樣對長行再次解說的偈頌,而是直接以偈語來讚詠法義。

l 憂陀那(Udāna):無人請問,佛陀見世間事,隨興自發偈語,又稱無問自說;說一切有部的法句經亦名憂陀那(自說品,Udanavarga)。

l 尼陀那(Nidāna):指佛陀宣說法要或制定戒律,其所特有的事緣,又稱因緣。

l 阿波陀那(Avadāna):為令了解所說旨趣,而舉世間事跡、業報因緣、寓言故事等為例,顯明所說本義;又用來指辟支佛、阿羅漢等自說其本行因緣。阿波陀那又稱本起、譬喻。

l 本事(Itivṛttaka/Ityuktaka):自古輾轉傳誦下來,未顯明這些是佛陀對何人說,在何處說,為何事說,所聽來的話語,以「吾從世尊,聞如是語」起頭,「爾時世尊,重攝此義」及重頌作結。以玄奘所譯《本事經》以及巴利《如是語經》(巴利語:Itivuttaka)為代表;或指除佛本生菩薩行之事外,所宣說的所有過去世之事義、言教。

l 本生(Jataka):佛陀在過去生的菩薩行故事,有些源自印度民間故事的佛化。

l 方廣(Vaipulya/Vaidalya/Vaitulya):以正理廣為分辨諸法,廣說種種甚深法義的契經名為方廣(vaipulya),如《五三經》、《梵網經》等。亦名廣破(梵語:vaidalya;巴利語:vedalla),由此廣言能破極堅無智闇。又稱無比(vaitulya),由此廣言理趣幽深,無有諸法能與相比。南傳上座部稱之為vedalla,解釋為由此廣問答而得智與歡喜的契經,如《有明小經》、《有明大經》等。大乘佛教中認為菩薩藏相應言說名為方廣,或稱方等。

l 未曾有法(Adbhutadharma):說三寶佛、法、僧的甚稀有事,又稱希法;或指諸弟子等讚歎如來具有的特別功德。

l 優波提舍(Upadeśa):對其餘分教所說義理加以分別法相,釋難決擇,顯示正理,是為論議;佛的大弟子,共集一處,對佛的略說,各申解說,隨理辯釋,如阿毘達磨(Abhidharma)、摩怛理迦(Mātṛka,本母)等,亦為論議。

藏經編纂

廣義的佛經總稱「三藏」,包括:

l 經藏:梵文Sūtra-piṭaka的意譯,音意合譯為「素怛纜藏」,指釋迦牟尼諸弟子所傳述的釋迦佛在世時的說教,以及其後佛教徒稱為釋迦牟尼言行的著作。

l 律藏:梵文Vinaya-piṭaka的意譯,音意合譯為「毘奈耶藏」,記載佛教僧侶的戒律及佛寺的一般清規。

l 論藏:梵文Abhidharma-piṭaka的意譯,音意合譯為「阿毘達磨藏」,是對佛教教義的解說。

漢傳大藏經:

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

名稱 |

開寶藏 |

契丹藏 |

崇寧藏 |

毗盧藏 |

圓覺藏 |

|

發行年 |

太平興國八年(983) |

清寧十年(1064) |

崇寧三年(1104) |

紹興二十一年(1151) |

紹興二年(1132) |

|

數量 |

5048卷(增補) |

6006卷 |

6108卷 |

6132卷 |

5480卷 |

|

狀態 |

零星經本 |

零星經本 |

藏東寺 |

藏宮內省圖書寮 |

藏增上寺 |

|

發起人 |

宋太祖 |

遼興宗 |

福州東禪寺 |

福州開元寺 |

密州觀察使王永從 |

|

底本 |

開元釋教錄入藏錄 |

開寶藏 |

|

崇寧藏 |

|

|

|

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

名稱 |

資福藏 |

趙城金藏 |

磧砂藏 |

高麗藏(再雕本) |

普寧藏 |

|

發行年 |

淳熙二年(1175) |

大定十三年(1173) |

至治二年(1322) |

高宗三十八年(1251) |

至元二十七年(1290) |

|

數量 |

5490卷 |

6900卷 |

6362卷(管主八續) |

6589卷 |

6327卷(管主八續) |

|

狀態 |

藏國圖等地 |

藏國圖 |

藏陝圖等地 |

藏增上寺, 海印寺 |

藏增上寺、淺草寺 |

|

發起人 |

安吉州資福寺 |

崔法珍 |

平江府磧砂延聖院 |

高麗高宗 |

白雲宗大普寧寺 |

|

底本 |

圓覺藏 |

開寶藏 |

圓覺藏, 普寧藏 |

開寶藏, 契丹藏 |

資福藏 |

|

|

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

名稱 |

弘法藏 |

元官藏 |

洪武南藏 |

永樂南藏 |

永樂北藏 |

|

發行年 |

至元三十一年(1294) |

至元二年(1336) |

洪武三十二年(1399) |

永樂十五年(1417) |

正統五年(1440) |

|

數量 |

7182卷 |

6500卷 |

7000卷 |

6331卷 |

6924卷 |

|

狀態 |

零星經本 |

零星經本 |

藏川圖 |

藏魯圖等地 |

藏廣教寺等地 |

|

發起人 |

元世祖 |

太皇太后卜答失里 |

明太祖 |

明成祖 |

明成祖 |

|

底本 |

趙城金藏 |

至元錄經目 |

磧砂藏 |

洪武南藏 |

永樂南藏 |

|

|

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

名稱 |

武林藏 |

萬曆藏 |

嘉興藏(徑山藏) |

天海藏 |

黃檗藏 |

|

發行年 |

永樂二十年(1422) |

順治十四年(1657) |

康熙十五年(1676) |

正保五年(1648) |

延寶六年(1678) |

|

數量 |

不明 |

6234卷 |

12600卷(正續編) |

6323卷 |

7374卷 |

|

狀態 |

零星經本 |

藏寧武縣文化館 |

藏北京故宮等地 |

藏輪王寺 |

藏萬福寺 |

|

發起人 |

杭州施主 |

朱常潤的選侍王氏 |

紫柏真可 |

德川家光 |

鐵眼道光 |

|

底本 |

磧砂藏, 洪武南藏 |

永樂南藏, 北藏 |

永樂北藏 |

資福藏, 普寧藏 |

嘉興藏 |

|

|

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

|

名稱 |

龍藏 |

弘教藏 |

卍正藏 |

卍續藏 |

頻伽藏 |

|

發行年 |

乾隆三年(1738) |

明治十八年 (1885) |

明治三十八年(1905) |

明治四十五年(1912) |

民國二年(1913) |

|

數量 |

7168卷 |

8539卷 |

7082卷 |

6957卷 |

8416卷 |

|

狀態 |

藏北京故宮等地 |

印刷出版 |

印刷出版 |

印刷出版 |

印刷出版 |

|

發起人 |

雍正帝 |

弘教書院 |

京都藏經書院 |

京都藏經書院 |

羅迦陵 |

|

底本 |

永樂北藏 |

高麗藏 |

黃檗藏 |

|

弘教藏 |

|

|

26 |

選輯 |

|

|

|

|

名稱 |

大正藏 |

藏要 |

|

|

|

|

發行年 |

昭和九年(1934) |

民國二十四年(1935) |

|

|

|

|

數量 |

13520卷 |

400餘卷(73種書) |

|

|

|

|

狀態 |

大正一切経刊行會印刷出版 |

金陵刻經處印刷出版 |

|

|

|

|

發起人 |

高楠順次郎等人 |

歐陽漸、呂澂 |

|

|

|

|

底本 |

高麗藏 |

資福藏 |

|

|

|

〔返回目錄〕

南無第三世多杰羌佛所說法音法帶

多杰羌佛第三世雲高益西諾布頂聖如來的佛法是百千萬劫難遭遇的珍寶,例如 《了義經》 、《什麼叫修行》、《般若波羅密多心經講義》(量中量開示四萬字,量中廣開示三十八萬字) 、《解脫大手印》 、《僧俗辯語法》,更正流傳之禪宗達摩祖師所著論說《正達摩祖師論》等等。三世多杰羌佛說的法,廣博無盡,含攝三藏精髓,密典妙義,更有超於三藏與密典的微妙,徹底表現了五明的完整無缺,每一片錄影帶、錄音帶的開示或說法,都可製作成一本書,而這些法音教化出了很多高僧大德、大居士、大學者、乃至大法王、仁波且,使他們得到了解脫的成就,成為著名的宗師,至於大菩薩是三世多杰羌佛的弟子,這太不足為奇,因為就是佛陀們也是跟多杰羌佛學法成佛的,實際上三世多杰羌佛就是始祖多杰羌佛,多杰羌佛只有一位,沒有兩位,無論多少世,也就是祂,因此是法界諸佛之師。

三世多杰羌佛的法音從修行的嚴密次第開始,以最精闢的教義收斂,含攝三藏十二部及十部密典,而不失其內含的真義,從三身四智的分析法義,到無上部金剛法,大圓勝智的實證體顯。更具有史無前例、當場即修當天實證的現量佛智大圓滿,理論與實踐的表顯圓滿無缺,堪為顯密圓通,展於妙諳五明,而內明之無上覺性般若妙智之真空妙有體顯,都在這些法音法帶中,找到若干真人真事實例(但因考慮到不要將此書印得過厚,所以未將事例列入五明書中),如阿寇拉摩仁波且、慈仁嘉措.祿東贊尊者在勝義浴佛法會上,兩人即提動4260磅的浴佛蓮池,如國際佛教僧尼總會主席隆慧法師和永定法師用金剛拳中五雷正法掌,於遠處將物體、樹木打得粉碎;三世多杰羌佛的弟子更有生死自由,說走就走,盤腿坐化,舍利輩出等若干成就體顯,有很多人僅僅聽聞了法音,當下或得到神通,或見到諸佛菩薩等勝境,或智慧開敷,或福報增長,或病痛消失,但是三世多杰羌佛卻說:這是弟子們自己修行的成就。

三世多杰羌佛雲高益西諾布頂聖如來儘管說這些不是他的成就,完全是弟子們的修持功夫,與他無關,但是如阿寇拉摩仁波且、丹瑪翟芒尊者、祿東贊尊者、喜饒杰布尊者、香格瓊哇尊者、木雅迥扎尊者、隆慧法師、丹增諾日仁波且等都說,他們的佛陀上師就如同天上的太陽,而他們本身最多只是室內的一盞燈而已。

〔返回目錄〕

佛教諸乘宗派

佛教經歷史發展,通過南、北兩條傳播途徑,現代存在南傳佛教這支路徑主要傳播的是上座部佛教的教義(這派以聲聞乘的教法為主,但也有若干菩薩乘的教法)、北傳佛教這支路徑主要傳播的是大乘佛教的教義,其中與北傳佛教的傳播路徑所相應的大乘佛教的內容,又可再細分為漢傳佛教或稱(大乘佛教)顯宗,以及藏傳佛教或稱(大乘佛教的)密宗;故也有南傳佛教(上座部佛教)、漢傳佛教(大乘佛教)、藏傳佛教(金剛乘)。佛教這幾大教派內又各有諸多宗派。

地理位置上的劃分

l 南傳佛教(上座部佛教):由古印度向南方傳播到斯里蘭卡、東南亞以及中國雲南傣族地區等地以上座部佛教為主的流傳,被稱為「南傳佛教」,其經典多為巴利語所寫。現在流行於斯里蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等地。

l 漢傳佛教(大乘佛教):漢傳佛教由古印度經西域傳入中國中原地區,爾後傳入朝鮮半島、越南、日本等處。漢傳佛教與藏傳佛教並列為大乘佛教的主要發揚傳系。因為中國的影響,漢傳佛教將大乘佛教的教義傳播至朝鮮半島、日本與越南等地,並且影響了後世的藏傳佛教。在實質上,漢傳佛教可以說是形塑大乘佛教面貌的主要力量之一,但有別於藏傳佛教之顯軌並重,漢傳佛教的宗派以顯宗為多。

l 藏傳佛教(金剛乘):藏傳佛教始於松贊干布時期由毗俱底公主自尼泊爾和唐朝文成公主自中原傳入。在赤松德贊時期古印度佛教僧侶寂護將印度佛教傳入西藏,及隨瑜伽行自續派,蓮花生大師來到西藏,制服本地原始苯教的同時也接受了部分苯教內容,逐漸建立了密教的基礎,此一時期稱為前弘期。此後經過朗達瑪滅佛的波折,佛教經過滅佛運動的破壞後重新振興,並逐漸形成了寧瑪、噶舉、噶當、薩迦、格魯、覺囊等各派的傳承,此一時期稱為後弘期。在宗喀巴大師創格魯派,成為藏傳佛教的主流後,在西藏出現了政教合一的特殊局面。13世紀,開始流傳於蒙古地區,至今,蒙古、土、裕固等民族,仍多信奉藏傳佛教。藏傳佛教屬於大乘佛教,顯軌雙修。近現代,藏傳佛教逐漸流傳到世界各地。

時間概念上的劃分

l 初期佛教(原始佛教):雖然已知文字記載都屬於後來部派佛教所作,據信從佛陀創立佛教開始,到佛滅度後一百年這段時間,佛教思想和組織基本保持佛陀在世時的原始面貌,故也有稱原始佛教。

l 部派佛教:上座部與大眾部分裂後到大乘佛教興起前的這個時期被稱為部派佛教。佛滅度後一百年,因對待戒律的態度不同,佛教分裂成嚴格持戒的上座部與主張戒律可以變通的大眾部。這是佛教的第一次分裂,又稱根本分裂。根本分裂之後的幾百年,上座部與大眾部又各自分裂形成二十(一說十八)個更小的派別,被稱為枝末分裂。因此這一時期被稱為部派佛教時期。部派佛教又被稱為小乘佛教或聲聞乘。小乘佛教這個稱呼是大乘佛教對成立在它之前的各佛教部派的稱呼,意為小乘佛教發心較小,只自修度己,無法濟度一切眾生。

l 大乘佛教:大乘佛教大約是公元1世紀左右從部派佛教中的大眾部發展出來的,其教理有較大的發展。大乘佛教認為自己的教法是廣度眾生的大舟,批評以往的其他所有傳統佛教宗派只能滿足於自我解脫,因此稱自己這一派為「大乘」,而所有上座部與大眾部教派都被他們視為「小乘」。

l 秘密大乘佛教:又名金剛乘,是大乘佛教的一個支派,與印度教的怛特羅密教同時,在印度笈多王朝時期出現,是印度佛教後期的主流。印度的這一系教派,在修行方式上而非在教理上有很多不許公開的秘密傳授,及充滿深奧佛理內容的特徵,因而又被稱為密教;而相對於密教,之前的佛教流派包括其他的大乘佛教、上座部佛教,則被稱為顯教。它的別名甚多,又稱為怛特羅佛教、密宗、秘密教、秘密乘、密乘、真言乘、瑜伽密教、真言宗。歷史上密教流傳地域十分廣大,目前密教在日本和西藏最興盛,日本密教傳承印度的前期、中期密教,有東密(真言宗)和台密(天台密教)兩大分支,西藏密教則是傳承印度的後期密教。東密的道場在東寺、高野山,台密在比叡山,藏密在西藏與蒙古。南詔大理國還盛行過阿吒力教,俗稱滇密。

〔返回目錄〕

中國佛教各宗派

中國佛教主要有八個大乘宗派和兩個被視為小乘的宗派(成實宗和俱舍宗)。其中大乘的八個宗派流傳較廣,影響較大。今日亦有十三宗之說。

天台宗

天台宗是中國佛教最早創立的一個宗派,因創始人智顗常住浙江天台山而得名。其教義主要依據《妙法蓮華經》,故亦也稱法華宗。

祖庭浙江天台國清寺。

該宗的主要思想是實相和止觀,以實相闡明理論,用止觀指導實修。提出的理論包括:十如是,一念三千,一心三觀等。該宗集合南北各家義學和禪觀之說,理論體系完備,對以後成立的各宗派多有影響。天台宗是屬於中國文化吸收印度佛學之後,在中國佛教界知識份子獨立思考並有創新義理發展的新佛學理論體系。其創新的實相論立場,在隋唐之後成為中國佛教史內部理論辯證發展過程中最重要的討論主題之一。其禪觀修行法在禪修實踐中也成為中國佛教界歷代以來的重要法門之一。其五時八教的判教理論更是自其而後所有佛教理論研究者據以敲門入佛的理解大綱。

9世紀初,此宗傳到日本,13世紀由日本天台本宗分出日蓮宗。

三論宗

該宗是印度中觀學派在漢地的傳承。北秦三藏法師鳩摩羅什翻譯了龍樹的《中論》、《十二門論》和提婆的《百論》,隋朝吉藏在此基礎上創立了此宗,故名。

祖庭陝西西安戶縣草堂寺。

該宗的主要理論是緣起性空,即認為世出世間萬有諸法,都是從眾多因緣和合而生,是眾多因素和條件結合而成的,這叫緣起,沒有事物是獨立不變的實體,這叫無自性,也就是空性。其他如真俗二諦,八不中道等思想主要來自印度中觀學派。

律宗

由唐朝著名律師道宣律師創立。該宗因著重研習及傳持戒律而得名。也稱四分律宗,南山律宗或南山宗。

祖庭陝西西安淨業寺。

該宗主要理論為戒法、戒體、戒行、戒相四科。

唐朝鑒真將律宗傳入日本。近代李叔同重振律宗。

淨土宗

由唐朝善導大師創立。該宗專修轉世阿彌陀佛淨土法門,因提倡往生淨土而得名。也稱蓮宗。

祖庭陝西西安香積寺。

該宗主要思想是以修行者的念佛行業為內因,以彌陀的願力為外緣,內外結合,往升極樂世界。主要經典包括《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》和世親菩薩的《往生論》,稱三經一論。清末魏默深居士將《華嚴經》最後的一卷《普賢行願品》加在三經後面,民國初年印光法師把《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉也附在淨土四經之後,成為淨土五經。因此現在淨宗所依經論,我們稱為淨土「五經一論」。

該宗以專念「南無阿彌陀佛」為行門,由於修行方法簡便易行,所以廣泛流行於漢地,漢傳佛教其他宗派往往也兼修淨土法門。

847年日僧圓仁入唐求法,把淨土法門傳入日本,形成日本的淨土真宗。

唯識宗

該宗是印度瑜伽行唯識學派在漢地的傳承。唐朝三藏法師陳玄奘從印度回國後,翻譯了瑜伽行唯識學派的《瑜伽師地論》、《百法明門論》、《攝大乘論》、《辨中邊論》、《唯識二十論》、《唯識三十頌》、《分別瑜伽論》等各論,以及《成唯識論》,其弟子窺基在此基礎上創立了此宗。

祖庭陝西西安大慈恩寺。

主要理論包括:「三性說」(遍計執性、依他起性、圓成實性),五重觀法,因明學說。唯識因明之學對後世影響很大。

禪宗

由唐朝慧能法師創立。該宗因主張修習禪定而得名。始祖菩提達摩,下傳二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信,至五祖弘忍下分為南宗六祖惠能,北宗神秀。

祖庭河南登封少林寺。

該宗主張心性本淨,佛性本有,見性成佛。提出了二入四行的理論。二入指理入和行入,四行指報怨行、隨緣行、無所求行與稱法行。主要經典包括《楞伽經》,《金剛經》,《六祖壇經》。

隨著禪宗的傳播和發展,其內部又分成「五家七宗」:溈仰宗、臨濟宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗,臨濟宗後來又形成黃龍派、楊岐派兩派。

禪宗在中國佛教各宗派中流傳時間最長,至今仍延綿不絕。它在中國哲學思想上也有著重要的影響。

禪宗後來先後傳入朝鮮和日本。

華嚴宗

該宗因以《華嚴經》為根本依據,故名。又因實際創始人法藏號賢首,也稱賢首宗;該宗以發揮法界緣起的思想為宗旨,又稱法界宗。

祖庭陝西西安華嚴寺。

主要教理為法界緣起說。認為宇宙萬法、有為無為、色心緣起時,互相依持,相即相入,圓融無礙,如因陀羅網,重重無盡;並提出四法界、六相、十玄等法門。因其教義有六相圓融、十玄緣起、法界三觀等,總稱為如來性起法門。

唐密

漢地的密宗僅限由師徒密傳,故稱唐密。該宗是在唐朝開元年間由善無畏、金剛智、不空(史稱開元三大士)來華後正式確立的。

祖庭陝西西安大興善寺。

密教有曼荼羅思想,分成胎藏界和金剛界兩部。

〔返回目錄〕

藏傳佛教各宗派

藏傳佛教始於松贊干布時期由毗俱底公主自尼泊爾和唐朝文成公主自中原傳入。在赤松德贊時期古印度佛教僧侶寂護將印度佛教傳入西藏,及隨瑜伽行自續派,蓮花生大師來到西藏,制服本地原始苯教的同時也接受了部分苯教內容,逐漸建立了密教的基礎,此一時期稱為前弘期。此後經過朗達瑪滅佛的波折,佛教經過滅佛運動的破壞後重新振興,並逐漸形成了寧瑪、噶舉、噶當、薩迦、格魯、覺囊等各派的傳承,此一時期稱為後弘期,現代藏傳佛教派別主要是在後弘期中逐漸形成的。

l 寧瑪派(紅教或古宗派)

l 噶舉派(白教,主要分為四宗八派)

n 香巴噶舉(教法的主要持有者為卡盧仁波切)[24][25]

n 達布噶舉(塔波噶舉)

u 噶瑪噶舉

u 帕竹噶舉

l 止貢噶舉

l 主巴噶舉(竹巴噶舉、竺巴噶舉)

l 雅桑噶舉

l 達隆噶舉

l 綽補噶舉

l 修賽噶舉

l 葉巴噶舉

l 瑪倉噶舉

u 拔戎噶舉

u 蔡巴噶舉

l 薩迦派(花教,除了薩迦本派之外,尚有哦巴、茶巴、種巴三支派)

l 噶當派(原噶當派僧人和寺院先後都改宗格魯派)

l 格魯派(黃教,由噶當派演變而來)

l 希解派

l 覺囊派

l 覺宇派

l 廓扎派

l 夏魯派

現在一般稱呼的「黑教」是藏族的苯教之俗稱,是佛教傳入以前的西藏本土宗教。苯教是一種祭祀大地山河的泛靈信仰,後來一部分教士吸收了佛法名詞及教義,在佛法傳入西藏之後,苯術已不如佛教盛行。苯教在藏傳佛教勢力較薄弱的地區,如四川、青海一帶仍有不少的信徒和寺廟。

〔返回目錄〕

佛教跟其他宗教派別的不同

在我們這個世界上,有很多的宗教,其中影響力最大的有三大宗教,就是佛教、基督教和伊斯蘭教,而佛教的起源最為悠久,從南無釋迦牟尼佛創立佛教以來,已經有 2500 多年了,且在這些眾多的宗教信仰當中,只有我們佛教不是神祇救助教。南無第三世多杰羌佛說了兩千多盤佛法法音,其中就清楚的闡述到,我們佛教是直接體證宇宙真諦,讓人得到科學的認知證悟的真諦,與人生萬有的真實現象,所以我們佛教是諦教。其它宗教呢,例如這個基督教、天主教、印度教、伊斯蘭教,以及世界上其它形形色色大大小小的教,幾百個教,他們都是神學教,信仰神的存在,求神的保佑,而我們佛教就不是神學教的範疇,是瞭解因果,認知人與萬物宇宙的真諦,這個真諦就是宇宙真實存在的實體與萬法無自性的無常概念。也就是說人生宇宙萬物本來就存在不生不滅的真諦,真真實實的有生命與無生命、宇宙中所有一切萬物的本質,明白六道輪回生老病死本無自性,萬有而成,皆入無常。而生命呢是成、住、壞、滅空的,無生命呢是決定滅的,但其法性真如的真諦是,無有生命滅,無有生命生的,也就是不生不滅,不來不去的意思,這個真諦名字就叫諦,我們稱為聖諦,也就是說,祂是宇宙、人、我、眾生,真實實際的聖諦,所以我們佛教不是神學教,是諦教。且佛教也不是一個什麼教派而已,真正的佛教是一門關於宇宙人生真相的最偉大、最至高最無上的科學,是揭示了宇宙永恆真理的最終極的科學。真正的佛法是引導眾生永遠脫離輪回,永住自在幸福的一盞無上的明燈。

https://youtu.be/UkELaINJhnE?feature=shared

〔返回目錄〕

佛教中,最重要的、最根本的教義就是因果,因為因果是構成整個宇宙萬事萬物的最根本的規律,而宇宙的一切也都在因果的這個科學規律中存在變化,到我們的自身身體來說,我們的語言,我們的行為,我們的思想,沒有不落入到因果,一個起心動念是因,語言行為為果,一個語言行為又是形成一個新的因,達到另外一種效果的時候,就是果,比如說,我肚子餓了想吃飯,那你得去洗米做飯吧,餓了是因,飽了就是果,你想到今天想去看電影,想了這個,你要去買票,然後看了電影,這是你的果。那麼你在路上認識個朋友,哎呀,也是個因,兩個人聯絡好了再去吃頓飯,那就是果,這太多了,好,所以萬事萬物因因果果相扣相連,是永續不斷的形成一張無邊無際的網,而這個因果律同樣不是佛陀創造的,也不是佛教創造的,不只是針對佛教徒才管用的,它是宇宙萬物間有情無情所有眾生之間、萬物之間它在自行運轉的一個自然規律。

〔返回目錄〕

佛教修行的目的是為了徹底解脫輪回的因果縛業,如何將死化為了生脫死,想死就死,想生就生,要爭取得到這一步,目的就是為了解決這一步。

修行人如果能夠徹底體證自己的心性,獲證本來面目,法性真如,由物質的世界透入無相的法界,就可以得到自在的體驗,消失了生和死之間那種對立和矛盾的意念,同時也會對生命 的真實有整體的領悟。因為擁有成熟的生命觀,以及生命的喜悅,了知生命的意義,所以解決了因死亡而產生的不安。就像六祖慧能大師滅渡以前,徒眾都傷心的哭泣流淚,但是他對大家說:我知道我自己的去處,你們不必悲傷。我們每個人應該要從根本上認識一個嚴重的問題,這個問題就是,人是要死的,這一關是必須要過的。生死事大,無常迅速,人生是短暫的猶如一場夢,這個夢很快就結束了,如果今生不學好佛法,必須是要死的,這是每一個人要經歷的,這就是人的下場,這是每一個人逃不過去的下場。這是事實,這不是在編故事,棺材裝死不裝老,棺材裡頭是裝死人,不是裝老人的。人不一定活到老,有的年紀輕輕就走了,不分老少年歲,必然是要死亡的,並且是死無定期,死無定法,在什麼時間什麼地點,以什麼模式什麼因緣而死,誰也不能確定。無常的定律不是人為可以改變的,生命的痛苦,眾生是無法抗衡的,如果要想不死,要想生死自由,必須學佛修行,用一顆最純淨的心,來修學佛法,符合佛法的修持,如果不符合真正如來正法的修持,死是必須走的。除了證到生死自由,誰都逃脫不過無常這一關。

〔返回目錄〕

有些人是不明白為什麼要學佛修行,往往是因為認識不到現實生活上的不足、殘缺、苦痛,以苦為樂,黃連樹下苦作樂。佛陀告訴我們,人生有八苦:生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦、五陰熾熱苦,從生下來到死去,到處充滿了苦處。有一種形容很恰當,人生的痛苦就像一片無邊的汪洋,但是幸福只是汪洋中的一條小船兒。佛經中,釋迦世尊有過很多關於人生之苦的說法,南無第三世多杰羌佛在法音中、經書中也說了很多關於人生之苦的法義。

那麼人生這麼多苦處,為什麼每個人還在貪戀,還在裡面忘乎其所以,還甚至問出「有必要學佛修行嗎?」這種話?因為我們習慣了,生來就是如此,我們不知道世界宇宙的真實狀況,我們不知道還有更好的,完全沒有痛苦的幸福的佛土世界。

人生既苦又短,幾十年很快就走向死亡,而在這幾十年當中,我們往往也會因為不懂得宇宙人生因果的真相,而造下了種種的惡業。死亡只能摧毀我們的身體,但卻摧毀不了我們幾十年中所造下的黑業,於是我們極可能被自己造的那些黑業帶向了惡道,那迎面而來的就是三惡道中更多的痛苦,我們陷在更深的泥潭裡出不來了。

「學佛修行有這個必要嗎?」這個話聽起來,好像佛菩薩們在做一件多餘的事兒一樣,這種概念是很可憐的。要知道,真正的佛菩薩們,從不貪圖眾生什麼,對眾生無私無求,教導眾生學佛修行,完全是出於慈悲,是因為看到我們眾生在痛苦中、在生死中掙扎,實在不忍心才來渡我們,讓我們去到更好的地方,得到更好的享受跟幸福。

比如南無第三世多杰羌佛從來不收弟子的供養,生活來源都靠自己的勞動,沒日沒夜的說法、正法,跟傳法渡生,教大家如何慈悲、如何善良無私,如何轉換因果而能得成就,那麼辛苦,為什麼?不是真正出於大慈悲,是不可能有這麼無私的奉獻付出的。

我們這些凡夫眾生,不瞭解佛菩薩的良苦用心,習慣了以苦為樂,就像佛經裡說的,我們生在一個大火宅裡,四周都是火,眼看就要燒到我們,生死輪回就在眼前了,佛菩薩們在外面看著難過啊,著急呀,想要救我們出來啊,我們卻還傻乎乎的,蠻不在乎的。我們要趕緊拉住佛菩薩伸出的手,老老實實的照著佛菩薩教的方法,一步一步認真的修行,才能夠走出這個大火宅!所以學佛修行,不是有沒有必要的問題,而是眾生離苦得樂的唯一出路。

〔返回目錄〕

佛陀教導我們,要做一個好人,要發自內心慈悲善良,要像父母對待自己的孩子,或者是我們對待自己的親人一樣去關愛別人,去幫助別人,面對眾生一律平等,把他看做就是我們的親人一樣,去關懷他,去幫助他。那佛法的修持,可以讓人有錢,擁有財富,使人有地位,受人尊重,而且可以讓我們身體健康,延年益壽,可以讓我們真正能夠獲得幸福。通過佛法的修持,可以開敷我們的智慧,擺脫人世間一切煩惱,能夠脫離人生的生老病死苦,不再流落生死輪回,這個是佛教裡面主要的宗旨。

包括耶穌基督,他是一位偉大的聖者,他都是學佛的,英國廣播電臺 BBC 的紀錄片裡面,他們請到了一些專家,包括宗教學教授,一些神父,或者是宗教史學家,古代歷史教授,宗教研究教授,等等,這些教授根據他們發現的資料考證的結果,證實了耶穌 14 歲的時候到過印度,學習佛法,一直到 29 歲,才回到以色列,這也就是為什麼耶穌後來他所宣傳的教義,跟佛教的教義非常的相似。耶穌在十字架上受刑之後,活了下來,後來他到了喀什米爾的山區,在那裡生活教學,還有傳教,一直到 80 歲。

https://youtu.be/oNEjtfUa8lg?feature=shared

〔返回目錄〕

佛陀觀見世界的過去、現在、未來的樣貌,並向人們宣說真理。

世界

眾生無止息地造業,有因就有果,善業必有善報,惡業必有惡報,謂之業力和因果。因眾生共同的業力(共業),形成了世間,因為眾生各自造業情況不同(別業),受報和感受到的樣子又各有不同。

世間分為有情世間和器世間,其中按環境和眾生的心態行為特徵又分為三界——欲界、色界、無色界。有情世間即有情識的眾生,通俗講就是六道眾生,看得見或看不見的都屬於此。器世間即器物、山水、國土等不具情識的一切物體。

所謂世界(梵語:lokadhatu)即世間。一個小世界裡有一座須彌山,世界圍繞須彌山而安立,周圍有四大部洲和九山八海。須彌山下是地獄,往上及上部虛空是人間、欲界天、色界天。一千個小世界為小千世界,一千個小千世界為中千世界,一千個中千世界為大千世界。小千世界、中千世界、大千世界合稱「三千大千世界」,並非說「三千個大千世界」,而所有世界中各自有無數無量的佛陀在各自的三千大千世界中出世和度化眾生。

我們現在所居的地球位於娑婆世界的南方南贍部洲(又譯為閻浮提洲)。

起源

《起世經》、《世紀經》(起世經異譯本)、《增一阿含經》、《俱舍論》中描述了世界的起源。

世界的起源並非由任何創世神所造,它是由眾生共業感召而得。所有事物都有成住壞空四個階段,我們的娑婆世界也是如此,有成劫、住劫、壞劫、空劫,意為生成、維持、崩壞、消亡,然後一次次輪迴。無始劫來,娑婆世界毀滅後又重生,重生又毀滅。就時間來說,過去叫莊嚴劫,現在叫賢劫,未來叫星宿劫;賢劫有千佛出世,釋迦牟尼佛之前的佛陀為迦葉佛,依次前推有過去七佛之稱,之後的佛陀為彌勒佛(《彌勒上生經》記載彌勒菩薩目前暫住在兜率陀天內院淨土等待下生成佛);每個小劫又有增劫、減劫之分,目前處在賢劫的住劫階段的減劫。

世界當處在壞劫時開始毀壞,由火、水、風三大災依次破壞。火災時七輪太陽當空,欲界與色界初禪天悉燒成灰燼;水災時雨水、「沸灰」(猶如硫酸可腐蝕)不斷,洪水泛濫,二禪天悉被浸沒;風災時巨風旋刮,三禪天悉被飄散。四禪天以上則不受影響,而二禪天的光音天則不被火災影響。當火災開始時,眾生見到大災現前,悉皆懺悔過往惡業,開始修十善,因善業故悉皆往生到光音天。成劫時,世界初成,自三禪天而下次第生成,直至器世間成立風、水、金三元素(輪),於金輪上生成須彌山、七金山、四大部洲等。光音天人依次下生到各界,最後至人間。

最初,下生人間的天人尚有神通,可以飛天。因共業現前,地上自然長出叫「地肥」的味美之物,有人食之而喜,常來採食,故這些人身體逐漸粗厚,不復光明,神通消失,不再如天人以喜悅意念為食,而必須以地肥為食,久後面目變醜;有的光音天則因食用較少,仍保持天人的模樣。這樣就有了美醜之分,並有了嫉妒心和傲慢心。此後,地肥逐漸消失,地上又生出粳米,人們便以粳米為食。時間一長,有些欲望較重之人轉生爲女身,人間又有了男女之分,且男女間產生情慾。開始人們厭惡情愛之事,但凡有行慾者,人共驅逐,被逐者三個月過後才能返回群體中;後來,縱慾者漸多,人們建築房屋以為遮蔽,不令人看見,女人此時開始懷孕,人類出生的方式從自然化生變為懷孕胎生。人類越生越多,粳米不夠採食,人們爭相囤積,粳米變少,地上生出了糠秕之米。人們為了長久有米可食,便劃分田產用於種植。又有人蓄藏銷售,有人搶奪,而必須靠義人裁斷,另一些看到人性變惡生出厭離心,便出家修禪,也有不坐禪而喜好傳講經典,祭祀天地者。於是就有了商人、農人、長老、祭司等職業之別(經中用印度種姓來表述,當為譬喻),又由此成立王室和國家。又因為人類造業反復,又有了畜生道、餓鬼道、地獄道的生成。至此,世界終成。

〔返回目錄〕

佛教信徒

佛教徒可分為出家眾和在家眾。出家眾再細分出比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼,稱五眾;在家眾依照性別可分為優婆塞﹝男性﹞、優婆夷﹝女性﹞等二眾。兩者合稱七眾。

出家眾

對於出家眾,有多種稱呼。因佛教誕生古印度於「沙門思潮」,故佛教出家人亦稱沙門(梵語:śramaṇa,巴利語:samaṇa);因是出家求道,故稱出家人(巴利語:anagarika);因是僧伽團體之一員,故稱僧、僧伽(巴利語:Saṅgha,梵語:Saṃgha)等。在漢地,也稱法師(梵語:dharma-bhāṇaka,巴利語:dhamma-kathika;原是一類僧職,義爲說法教授的僧師,在古代漢地為明心見性的聖僧,或擁有佛法的僧人,後變質成爲僧人的尊稱)、和尚(本是教授師之意,現已變質爲僧人的代稱)、師父(不作師傅)、出家人、僧人、僧侶,還有稱呼如大師(原指佛陀,後指高僧,現代變質爲俗稱,已不獨用於佛教)、高僧、行者(謂修行人,一般指僧人,在俗居士也可自稱)、道人(義爲修道之人)、上人等。

在藏傳佛教中,也有喇嘛(義爲上師)、堪布(教授師的藏譯,即等於漢地的阿闍梨本意,一般為寺院法師)、仁波切(寧波車,義爲珍寶,為轉世的再來人)、活佛、瑜伽師、瑜伽士等稱呼。

在家眾

在家眾分為優婆塞(梵語:Upāsaka)、優婆夷(梵語:Upāsikā)二者,又稱迦羅越(梵語:gṛhapati),漢譯居士、在家居士。

〔返回目錄〕

佛教徒的數量

2010年皮尤研究中心(美國的一間民調機構和智庫機構)普查顯示全世界約有5億佛教徒。21世紀世界佛教徒的人口分佈是:漢傳佛教地區67.3%(3.6億人),南傳佛教地區28%(1.5億人),藏傳佛教地區3.4%(1800萬人),亞洲以外地區1.3%(700萬人)。

南無第三世多杰羌佛在法音《佛教界中只有三種人》中說法提到,全世界約有3億6千多萬佛弟子。

〔返回目錄〕

※部分內容摘自相關佛學百科、辭典內容與一些佛學者研究資料,其內容可能有若干錯誤,不能視為正確佛理義諦資訊,只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據,一切法義以南無第三世多杰羌佛說法為依歸。

發表新回應