- 網站文章總數:6884

- 網站圖片總數:16858

- 網站影視總數:1541

- 網站檔案總數:1066

- 今日瀏覽人次:954

- 總瀏覽人次:2081753

- 今日瀏覽文章數:768

- 總瀏覽文章數:1550188

- 今日瀏覽影視數:68

- 總瀏覽影視數:54637

|

|

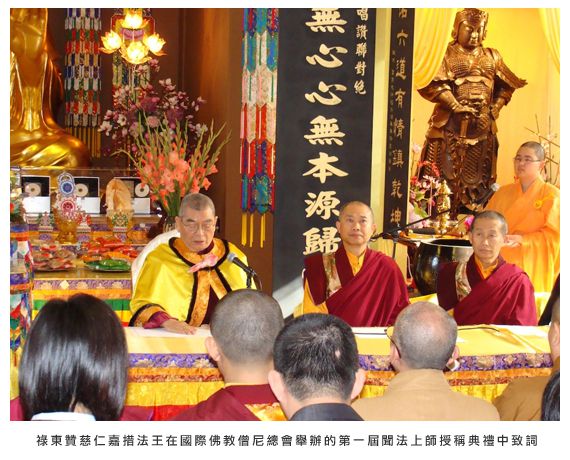

FB粉絲專頁 | FB社團 | YOUTUBE | tpcdct@gmail.com | +886-37-326323 | 36050 中華民國苗栗縣苗栗市維新里僑育街26巷8號(地圖) | 護持協助本站功德錄 | 全球各聞法機構資料表 |

|

如果本站的資訊侵犯到您的權益,請來信告知,謝謝您!

![「洞中方七日,世上已千年」是何意?[離妄了明之定境無有時間長短之感] 「洞中方七日,世上已千年」是何意?[離妄了明之定境無有時間長短之感]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/field/image/20240711010.jpg)

![[CTWANT]【假活佛荒淫錄2】騙女信徒進密室要開導 結果給她看肉片 [CTWANT]【假活佛荒淫錄2】騙女信徒進密室要開導 結果給她看肉片](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/4472.jpg)

![佛教故事:佛陀為梵志開示 世間不能夠長久的有四事[一切無常] 佛教故事:佛陀為梵志開示 世間不能夠長久的有四事[一切無常]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/field/image/learnthebuddha-202.jpg)

![運頓多吉白菩提會-老實修行一書讀後感想 ──[陳偉介] 運頓多吉白菩提會-老實修行一書讀後感想 ──[陳偉介]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/1155.jpg)

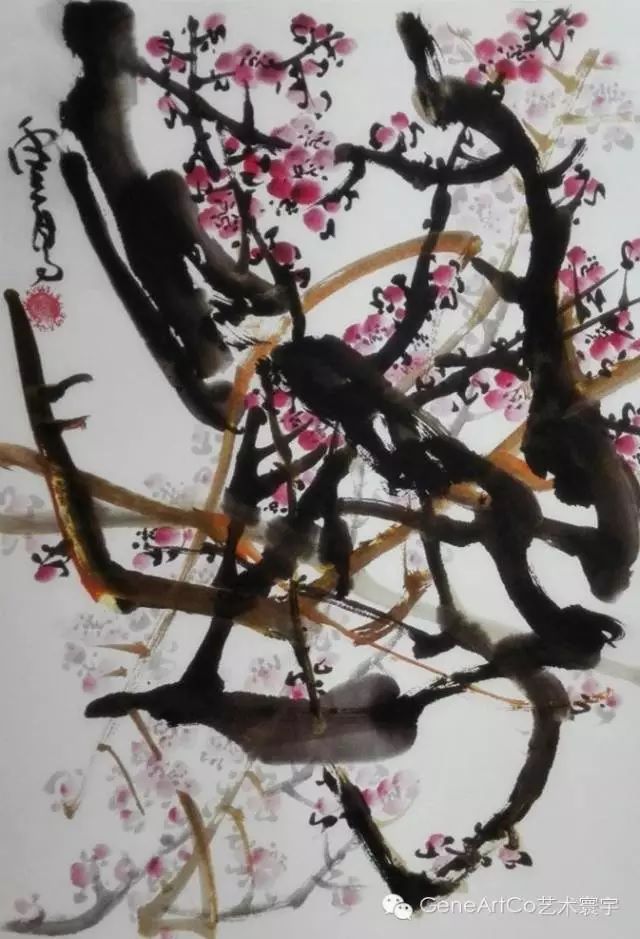

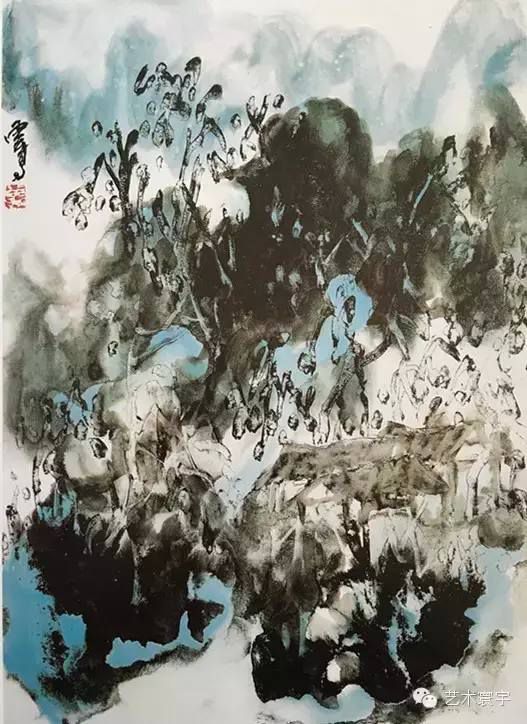

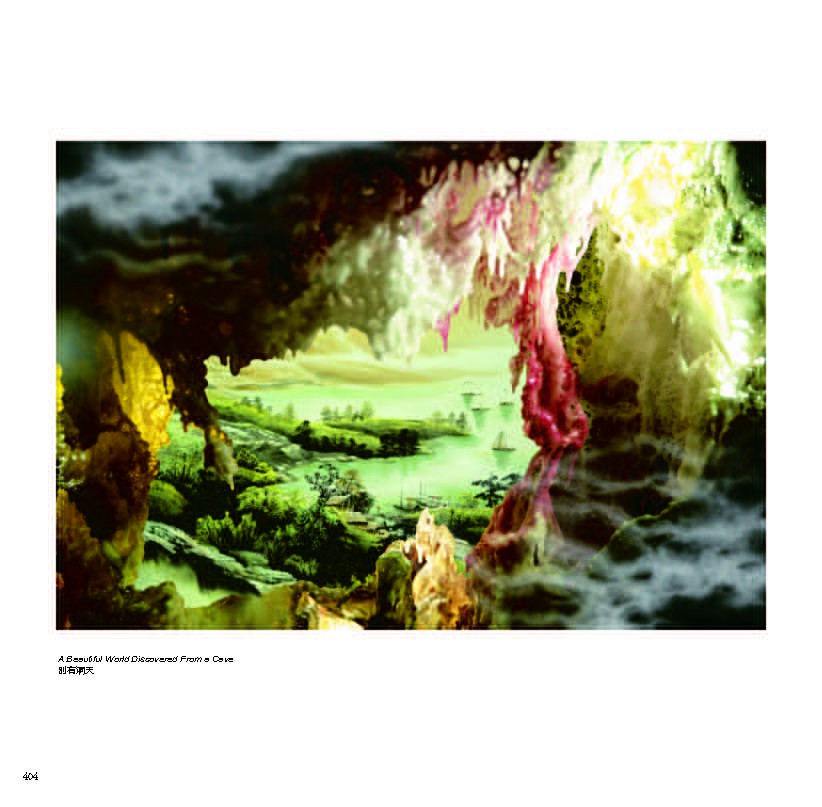

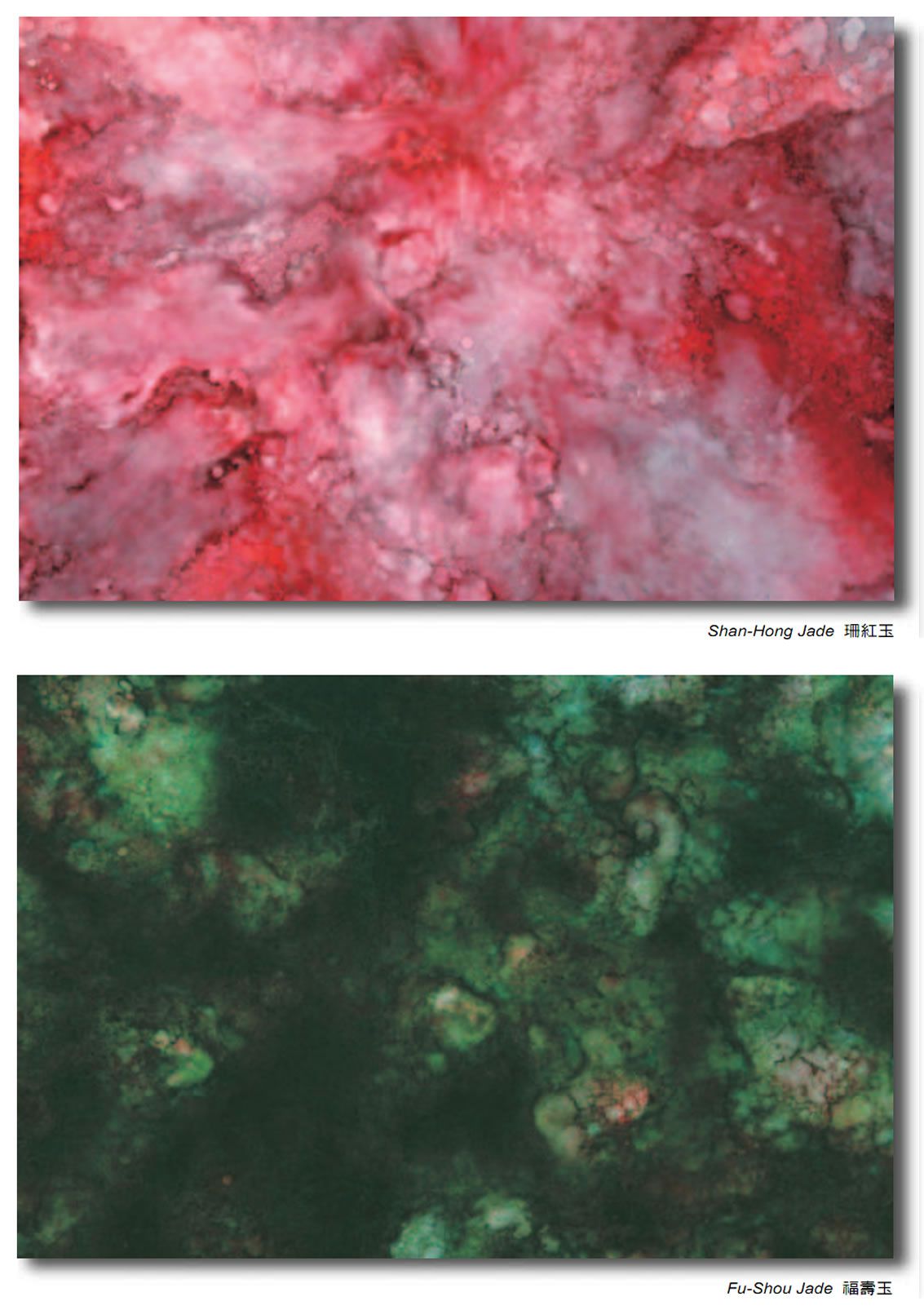

![[中華日報]義雲高大師獨一無二獨步娑婆的藝術巨作「梵洞奇觀」 [中華日報]義雲高大師獨一無二獨步娑婆的藝術巨作「梵洞奇觀」](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/3474.jpg)

![[更生日報]運頓多吉白菩提會花蓮金蓮菩提正法講堂誦經持咒 為太魯閣傷亡者回向 [更生日報]運頓多吉白菩提會花蓮金蓮菩提正法講堂誦經持咒 為太魯閣傷亡者回向](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/field/image/ReturningtothecasualtiesofTaroko.jpg)

![運頓多吉白菩提會-智慧分享(第一卷)----恭讀「老實修行」一書之省悟[燭光子] 運頓多吉白菩提會-智慧分享(第一卷)----恭讀「老實修行」一書之省悟[燭光子]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/1169.jpg)

![[中國國際教育電視台]探其根本 弘揚正法 [中國國際教育電視台]探其根本 弘揚正法](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/4559.jpg)

![佛教故事:微妙比丘尼的故事[妄語發毒誓的果報] 佛教故事:微妙比丘尼的故事[妄語發毒誓的果報]](https://www.tpcdct.org/sites/default/files/article/3955.jpg)